资讯分类

年度最惊悚:少儿不宜,成人必看

来源:网络更新:2022-01-10

电影圈一大共鸣,拍摄有三难:小孩,动物,水。

随便沾一样,电影就有够费劲的。

毕竟,不是谁都有李安那个水平。

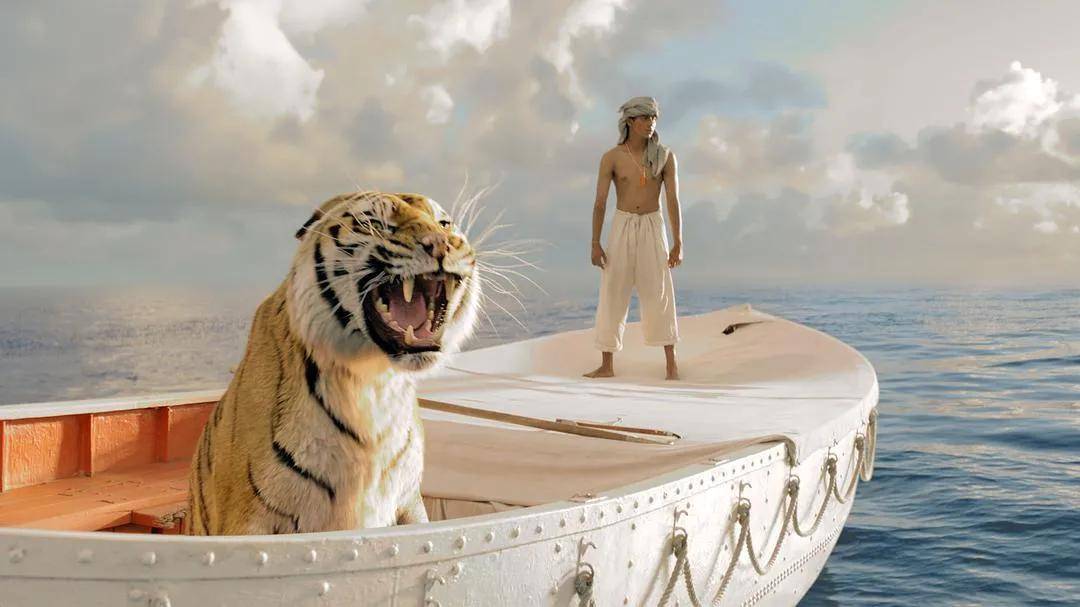

《少年派的奇幻漂流》来了个全套难题,还拿了奖

《少年派的奇幻漂流》来了个全套难题,还拿了奖

可偏有人头铁,一口气请了四个平均年纪10岁的孩子们来当电影主角。

结果,导演真是捡到了宝。

孩子们贡献了一场影帝影后级别的惊悚表演。

更意外的是,这个惊悚片因为他们的表演更显诡异。

观影中,几次让人心头一颤。

这些孩子们到底是“表演”?还是“真实反响”?

所以,预备好,千万,别被吓到——

《无辜者》

2021.9.3 挪威

>>>>挪威版《怪奇物语》

“挪威版《怪奇物语》。”

“《新变种人》的正确拍法。”

看过《无辜者》的影迷大多都有同样的共鸣。

其实,“孩童 超才能”这个题材算不得新,可也着实不好拍。

超英史上最大败笔,《新变种人》就是最反面的例子。

孩子们的善恶边界模糊不清,以及无法掌控巨大能量,本能够碰撞出激烈的火花。

但,导演只想着如何用CG特效放大“超才能”,却忘了模糊边界的童真善恶才是重中之重。

《新变种人》

《新变种人》

而这,恰是《无辜者》的成功之处。

它不以“超才能”为噱头,而是冷冽地记录了一群孩子们的日常生活。

“超才能”是他们的玩具,是他们心照不宣的小机密。

当他们在玩耍中,模糊的善恶观一点点清晰起来,随同着超才能的能量爆炸,一切变得不一样了——

伊达不喜欢新家。

小区里的小朋友冷淡地排斥她。

家里,父母一心只照顾自闭症的姐姐安娜。

没有陪伴的伊达很孤单。

一次,小男孩本杰明叫住了孤零零的伊达,邀请她一起去树林的树屋玩耍。

一来一往,两人便成了朋友。

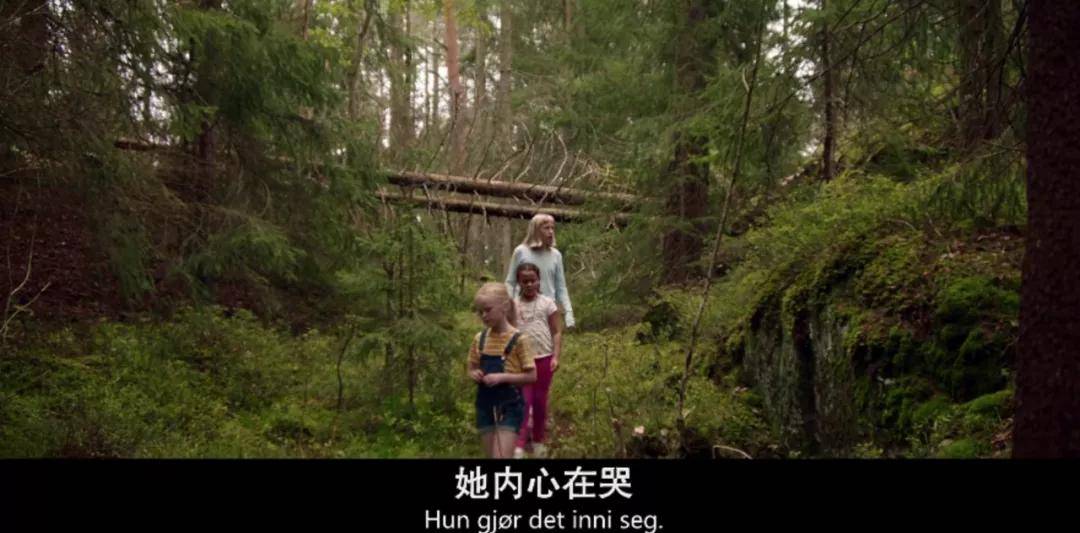

后来,伊达带姐姐安娜下楼玩,又结识了小女孩爱莎。

四个孩子在静静试探间,彼此相识,结成了小团体。

不再孤单的伊达,有些喜欢这个新家了。

她认为自己的这两个新朋友很特别,就连自己一直不喜欢的姐姐也变得有些不一样了。

因为,他们都有超才能。

爱莎有读心术,她能够听到失去语言功能的安娜的心里话,也能够听到本杰明的心声。

本杰明的超才能要更强些。

他不仅能够用意念操纵物体,还能操纵人心。

唯有一点,他听不到安娜的心声。

四人将“超才能”视作他们间的小机密,经常将它看成游戏玩乐。

直到一次游戏,打破了四人的友情。

一天,四人去森林又玩儿起了“读心术”游戏。

伊达在安娜耳边轻声说话,让远在几百米外的爱莎和本杰明来猜。

伊达开玩笑对着安娜说:“本杰明是大笨蛋”。

爱莎猜了出来。

同时,本杰明也读到了爱莎的心声。

他十分朝气,一怒之下利用超才能进击了伊达和爱莎。

此时,一直痴痴傻傻的姐姐安娜忽然觉悟般护在了爱莎面前。

敌不过安娜的本杰明悻悻而归。

四人友情开始出现裂缝。

之后不久,一起起命案发生了……

>>>以下内容涉及剧透<<<

>>>>不寒而栗

从一开始,电影就坦荡地交代了作恶的主角。

那么,不靠大杀特杀的血腥和故弄玄虚的悬疑。

《无辜者》靠什么惊人一身冷汗?

心理惊悚。

电影不疾不徐地一层一层铺垫,利用氛围营造出不寒而栗的压抑感。

观众在知道故事成长的情况下,依旧感受到了深深的恐怖。

其实,全部故事很简单——超才能加成下,善与恶的对战。

电影里,爱莎与本杰明分别代表着善与恶的两面。

两人有类似的背景:同样是单亲家庭,同样的移民背景,同样被当地排斥。

他们早早就看清了世界的规矩,感受到现实的残暴,但两人选择了截然不同的两条路。

爱莎总能共情处于弱势情境下的人,所以,是她先牵起了安娜的手,告诉其他人安娜的内心。

其实,她一早就看出了本杰明内心的暴戾。

所以,她敷衍自己猜不透本杰明,目的是为本杰明留有余地。

她是害怕本杰明的。

所以,在第一次的“读心术”游戏时,她躲开了他。

可当她“感知”到本杰明伤人后,在没有安娜的掩护下,她下意识跑去责备本杰明。

这是本性驱使下,对暴力的斥责,以及想要拯救本杰明的善心。

刹时的反响,让爱莎忘记了自身的平安。

本杰明的恶已经失控。

电影对于“恶”的呈现从不具像化,甚至放弃过多的渲染。

因为“恶”的恐怖不在于才能的强大。

而是它的不受控,以及无意识。

所以,本杰明所有“恶”是刹时发生的。

电影里最震动的一个情节,本杰明弑母。

他用超才能玩着炉台上烧得滚烫的锅,母亲不小心被烫伤,他笑看母亲的苦楚,像看一场有趣的幽默剧。

母亲训斥他的无情,他刹时愤怒,转而进击母亲。

当母亲晕倒后,他继续用玩乐的心态折磨母亲——一锅热汤浇在母亲自上。

他有过短暂的惊恐,流泪懊悔,还用毛巾擦拭母亲的伤口,那是他仅存的伦理良知在弥补。

但刹时,作恶的刺激感占据上风,他认为了这个过程难以名状的快乐。

之前积存的愤怒一点点蚕食他,超才能的强大让他获得了权力支配的乐趣。

于是,当母亲恍惚间求救时,他一边冷眼看着,一边吃着饭,任由母亲自体逐渐变凉。

本杰明的“恶”,是失去了同理心的玩乐。

对他而言,猫、人,甚至家人,都能够杀死,伤害。

他用暴力让所有人必须臣服,不能够说自己坏话,不能够反水自己……

因为他身上的疤痕早已教会了他,暴力是能够被允许的。

他在学习,报复。

假如说,爱莎和本杰明是善恶的极端代表,那伊达就是那条模糊的边界。

所以导演设置了一点:伊达是四人中唯一一个没有超才能的。

没有超才能的她一直用中立视角来对待这场“战争”。

某种程度上说,伊达和本杰明是一类人。

他们都有一点点阴暗的坏心思。

伊达憎恶姐姐夺走了父母的爱,于是会偷偷掐姐姐,或者将碎玻璃塞进了姐姐鞋子里。

眼看着伊达逐渐被本杰明影响。

两人关系因为一件事发生转变:本杰明杀猫。

当伊达目睹本杰明一边残暴杀猫,一边享受地玩乐时,她一阵慌张。

她见到了“恶”在最极端下的伤害,生命被践踏践踏。

这个行为唤醒了她的同理心。

她隐约有些反感本杰明了,想要避开他。

之后,她见证了本杰明的失控。

她开始意识到,自己不能懂得本杰明的快乐,但她能共情被害人的苦楚。

她和本杰明不是一类人。

恰是源于对苦楚的懂得,伊达学会了仁慈的柔嫩。

《无辜者》完整地呈现了一个孩子的善恶抉择。

>>>>成人失位

《无辜者》无疑是残暴的。

甚至,有些令人心理不适。

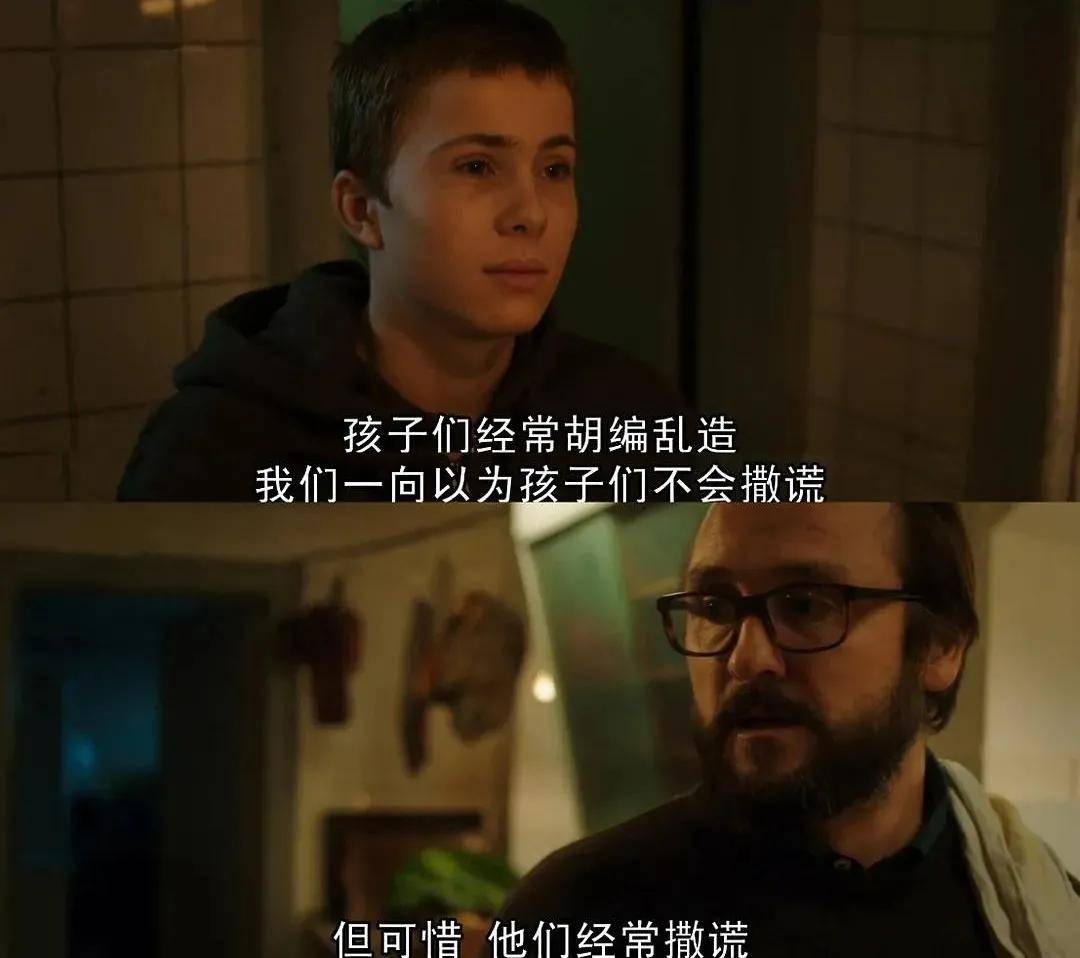

它直白且不加任何修饰地道出了一点:孩童是没有道德感的。

成年人经过文明的教化,赋予“天真”正向的意义。

理所应当地信赖孩子们是本性向善的。

但天性,难以捉摸。

所以,我们看《狩猎》、《坏种》时产生深深的害怕感,不是“恶”太残暴,是行恶之人太出人意料。

《狩猎》

《狩猎》

很多时候,孩子们的行为是一种趋于本能的索取。

善与恶的抉择是在后天的一步步学习而来的。

这“后天”是环境,也是教育。

电影里,爱莎比本杰明更容易划向“恶”的深渊。

她不仅单亲、被排斥,还患有白癜风。

可她生长的环境里,母亲老是用最大的温顺赐与她平安感,让自己受到的伤害不加注到孩子的人生里。

所以,即便环境恶劣,爱莎依旧学到了爱人的才能。

同样,伊达本性里有“恶”的成分。

但家庭的和气始终拦住了她的暴戾,父母不会因为有病的孩子而放弃去爱,也会在性格浮躁后真挚的报歉。

父母的爱看似没起到绝对性作用,但早已静静改变了她。

所以,最后伊达学会了爱莎的勇敢,决定利用自己的“心机”,彻底解决“恶”。

出门前,她拥抱了母亲,对姐姐说了抱歉,像一个勇士般做赴战场前最后的道别。

彻底离别了过去的自己。

那本杰明的世界呢?

脏话,暴力,毫无关怀……

从未领会过善意,又谈何学习呢?

本杰明的堕落并非是一种必定。

他曾有过流泪、懊悔的刹时,但这些微弱的“善”从来就没被人悉心呵护过。

能够发现,整部电影中,大人们都是背景般的存在。

他们“爱与憎”的浇灌是毫无意识的。

这并非是表达成人的漠不关怀,而是论述一种视角:孩子们的成长永远在父母不经意的教育下进行着。

大人们从未知晓孩子们的世界经历了怎样的波涛汹涌。

就像那些瑰异的命案,他们怎么也想象不到会是一个孩子造成的。

大人意识不到安娜的超才能

大人意识不到安娜的超才能

这也让结尾一幕迸发出来极强的冲击感。

本杰明与安娜在用超才能对战,越来越多的孩子参加“战争”。

而陪伴在侧的家人根本没意识到这场“战争”的发生与结束。

《无辜者》从不一惊一乍,使用最低级的惊吓手腕。

它是徐徐的逼近,让一切与平常无异,难以察觉。

某个刹时,等你回忆时,便发现一切诡异之处。

那种倒吸一口凉气的后知后觉,才是最触人心的恐怖。

能够说,《无辜者》是成功的。

无论是娱乐层面,还是人文层面。

它既做到了故事层面不晦涩,同时对孩童心理进行了一次深刻的思想商量。

你我都知,能做到这一点的电影,少之又少。