资讯分类

贪婪和敬畏的一线之隔,《蜂蜜之地》的自然馈赠,自我人格的富有

来源:网络更新:2022-01-10

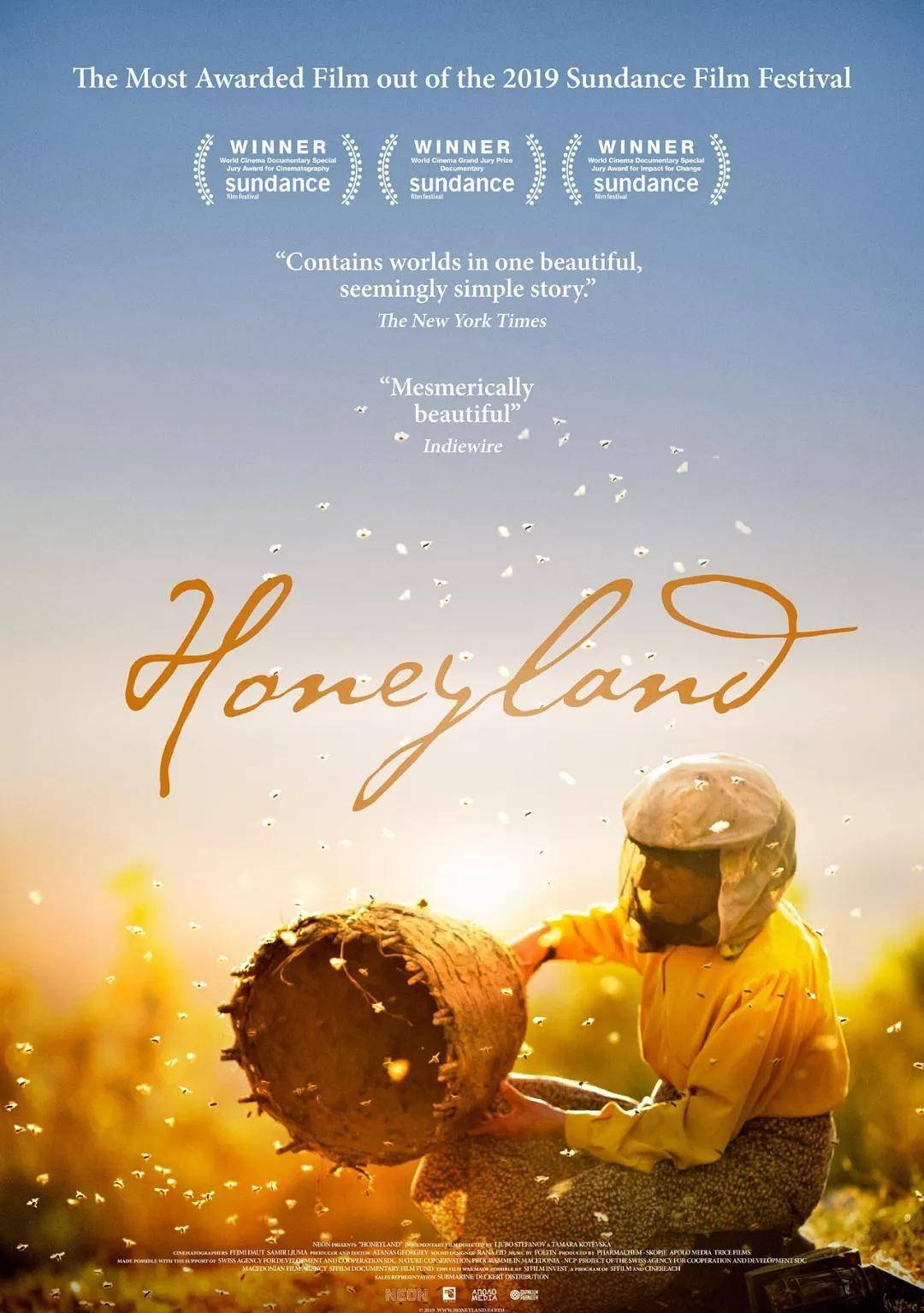

《蜂蜜之地》在上映后就获得多次大奖的提名,并获得两个重要的奖项。这部作品,你能够把它称为长电影,也能够称为纪录片。

拍摄团队一个才不到十个人,本来是想记录采蜂人喀迪丝的生活,直到出现一组游牧家庭,才打破了平静的纪录片模式,使得剧情朝向

戏剧化成长

。

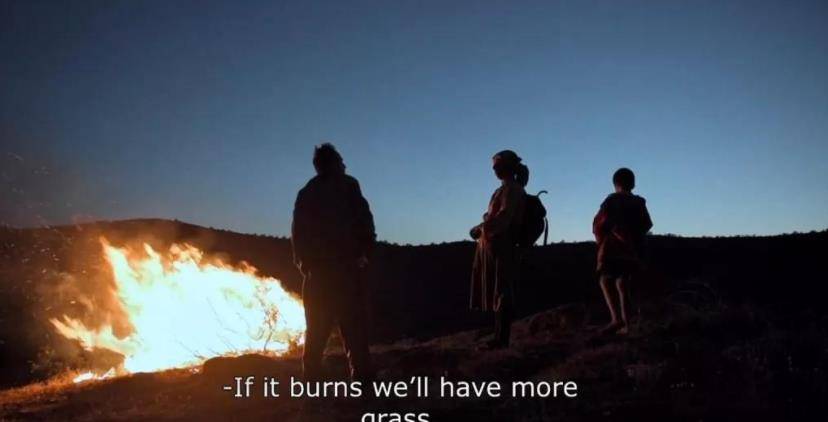

喀迪丝对于蜂蜜的采摘是

留一半拿一半

的立场,拿走能够提供生活所需的,留下给蜂蜜,简而言之就是现在的可持续成长。

就像是在鱼仔期不允许捕捞一个原理。

当然这个馈赠太过于

凶恶

。

两种截然不同的立场,其实放在现在,也是具有很强的现实意义。我们应该像喀迪丝一样敬畏自然,接收大自然好的馈赠。

这些我们当然能够意识到,于是我们大面积的种树,修理废弃河道焕发出自然的生机,禁止猎杀野生动物,禁止售卖皮毛,减少大气排放。

我们想用尽一切办法让人和自然处在一个

均衡点

上。

但是和想象中的绿水青山其实还差距很大,我们在做出改变的时候,似乎还在向自然进行无穷的索取。

我们倡导鱼仔时期不要捕鱼,但是仍然有很多家长带着孩子去捕捞,在他们眼里这就是一项活动,一项亲子活动,但是这项亲子活动,是建立在鱼类大面积减少的基础上的。

但是他们不会心识到,他们可能认为一个人的捕捞不会带来什么,但是很多人的捕捞却被忽视了结果。

我们对于一些事情太过于理所应当,让我们忽略了这其实

非正义

的。我们对于树木,对于河流能够进行掩护。对于野生动物赐与生命的尊重。

但是我们对于蜂蜜,对于鱼仔却是漠视的状况,在大部分的眼里,他们就是非生物体,随便踩死或许都不会认为心有愧疚。

只有在被蛰的时候才会勃然大怒,想起来蜜蜂还是带着刺的生物体。

我们无法完全做大像喀迪丝一样的敬畏和感恩自然。就算是现在灾难性电影的频出似乎也改变不了大部分的观点。

因为在社会里,我们认可了弱肉强食,认为弱势的就应该被淘汰,不应该被器重,可蜂蜜就是其中之一。

一家七口人

的现实。过度的仁慈不乏让这个家庭保持正常的生计开销,他们就算想要有利于社会规矩之外,最后也会被资本拉入社会。

他们没有资本能够忽略规矩,能够做到像喀迪丝一样的阔达的,令人爱慕的出世的生活。

进步

,

文明

的标签。

但是他们仅仅是物质上的能够充裕,在精力上是完全贫瘠的状况。他的人格状况和喀迪丝形成了鲜明的对比、

喀迪丝虽然是社会人爱慕的出世生活,能够不用为钱为人际关系所懊恼,但是这种生活同样也会被社会打上

的标签。

并且更为荒谬地将这些词汇和

人格的富有

和精力的平稳联系在一起。

但是《蜂蜜之地》的喀迪丝告诉我们不是这样,她的想法,她对自然的意见比我们更加开明,更加懂得感恩,更加文明。

相反,现代社会自认为的文明恰好是不文明的行为,是非正义的。并且喀迪丝也不粗暴。

在看到游牧家族的孩子的时候,喀迪丝似乎隐约显示出母亲的光辉,这是她的遗憾,是她未能领会的爱。

他精力绝对不孤单,就算是最后回到独身一人的时候,那也是她自身人格的再次完善。

在看影片的时候,时常会赞叹于喀迪丝的心灵太过于强大,强大到我们

爱慕

,我们能够自诩为社会人,每日操劳,勉强能够提供自己的生活所需和娱乐所需、

我们时间被安排得满满当当,但是我们的内心就更加空虚。我们找不到意义,我们也尚未了解生的意义,生活在世的意义,只是稀里糊涂的一天一天度过。

可能是我们

想要的太多

也没有强大的精力支撑,这个支撑能够是人,能够是物。

影片结尾喀迪丝和狗狗两个身影,虽然寂寞,但是站在喀迪丝的角度却很幸福。我们 爱慕她独处时候的平稳,因为我们经常在人群嘈杂中迷失自己。

其实我们也能够做到像喀迪丝一样,只需要去

品味生活,留心美好

。或者去留意那些我们容易忽视的生命。

《蜜蜂之地》影片的优秀之处不仅在于涉及到人和自然老生常谈的话题,也让我们重视看似是社会边缘人其实内心人格却很丰富的人群。

我们看完会激动,认为总要在其中学习到什么,学习爱护自然,敬畏自然,只有感恩自然才能获得大自然礼品的馈赠。

但是更要在之中,找到我们的

精力岛

,它能够让我们放松自己,人的归来归去,永远是哲学问题,我们想不明白,但是我们能够在追寻的路上。

它足以震动人心,就像是看到美好的自然的时候,能够在复杂的社会让自己的心灵做出

出世般的纯粹。

声明:内容文字原创,未经授权不得转载,部分图片起源于网络,如有侵权请联系告诉删除,感谢!