资讯分类

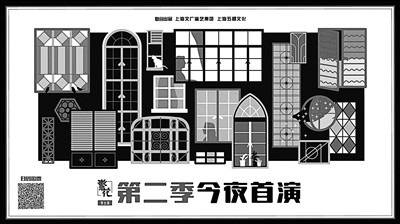

《繁花》花开二季 女人越“响”越沉默

来源:网络更新:2022-01-10

◎王音洁

若想了解导演在一部戏剧演出中所占的确切比重,最好来看看话剧《繁花》第二季。经过全部团队的精心处理,第二季的完成度和演出效果比第一季有了长足进步。美琪大戏院里座位爆满,上演三天,每场谢幕时观众从拍照中腾出手来长时间地拍手,应该算是手机时代殊为不易的真情了。

罗兰·巴特在评论戏剧《洪堡亲王》时说,“演出绝非环绕着神化的文本,把各种意外事件与道具集中在一起,而是对某个历史行动有灵敏的观点……”《繁花》灵敏的历史行动点恰是那个旧事已入海市蜃楼的申江,阿宝、沪生、小毛……此刻的子民确如被不义之富贵的灰烬扣押的人质,影影绰绰中,梦游的呓语里,倏忽长大,学会了“不响”。穿梭奔忙,长大后的诸位,也依然落得个“不响”——这是原著频频赋予人物(重要是男性人物)的姿态,一种顾左右而言他的方式。

剧作家阿兰·巴迪欧曾提到,戏剧天生就带有一种自觉的“女性主义”,它为呈现差别而存在。仅凭这一点就能够解释,为什么在女性处于政治上无声无息,社会上受到诸多限制,哲学思想上尚未开化的古代希腊,戏剧中却能呈现出强大饱满的女性形象。反过来说,即使拥有政治权力,没有明确的社会限制,也受到很多哲学教育,但只要失去对于差别敏感的体察,戏剧中的女性定会扁平、单向度,成为“为不响而响”的工具人。

放在近几年国内的戏剧演出里来看,《繁花》的制造可谓优秀,但属于戏剧《繁花》的语言却迟迟没有到来。女性的喧响导致的是真正的沉默,这种越响越沉默的失语,我想很大原因来自技巧媒介时代下该如何创作的失察。新的媒介环境使我们不得不在写的同时,就要把“为什么要写”也写进去。如若表达情感,表达方式里就要映射出为什么会有这个情感,为什么它会那样令人高兴,或者它为什么决裂了。创作者时刻去与自己的创作撒手一搏,在厮杀中奋力保住一丝说话的权力,才有些许可能,传递“不响”的意蕴。