资讯分类

赏析《千万别抬头》:以末日为背景,探寻与当下时代的共振关系

来源:网络更新:2022-01-10

我看过很多「不合时宜」的作品,却很少看到这样「千载难逢」的作品。

所谓的「千载难逢」,意思是我很少看到一部作品能与当下的时刻如此慎密地互嵌、共鸣,而这个时刻又是如此特殊。过去这两年来的各种危机,加上已经真实存在的各种荒诞现象,为「平安夜」、「千万别昂首」等末日题材的创作带来更多省思空间。「时势造电影」,电影的创作必定与当下的时代性有深刻的关系。

末日片虽已是老套题材,但不同于1998年「彗星撞地球」、「世界末日」等带有乐观色彩的美国英雄主义式末日片,信赖人类能有「集体理性」解决问题且能在菁英阶层的带领下成功「打怪」,完成传统的英雄旅程叙事;20年后,现在的末日片更侧重于描述一般普通人在面对灾难时的行动困境,且充斥了对与菁英阶层的不信赖。

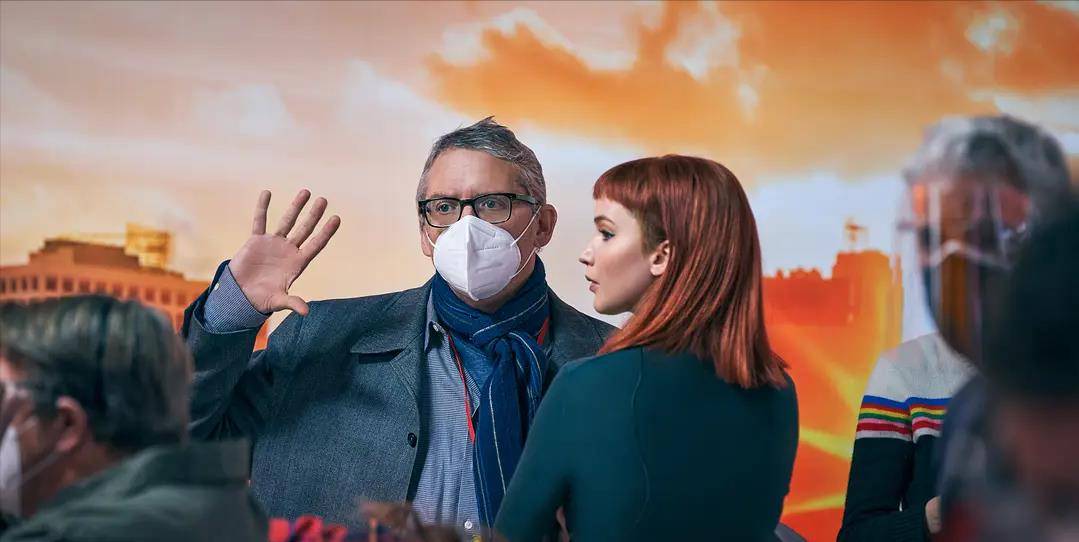

赏析电影《千万别昂首》,则以末日为背景,探寻与当下时代的共振关系。

个不同之处,就是对核心主题的叩问方式不同。

假如说2009年上映的「2012」是在一个盛世太平的年代,将气候问题的威逼具体呈现在人们眼前,进而希望引起人们对环保的看重;「千万别昂首」则是在一个危机四伏的时代,将一切不安因素概念化成为一颗「彗星」的隐喻。这颗「彗星」能够是气候问题,也能够是Covid疫情,也能够是其他尚未到来的超级病毒,是战争危机,是核安问题;是所有一切正在发生、我们却视而不见、听若未闻的东西。

假如说1990到2000年的灾难片呼喊的是「睁开眼睛吧!」,20年后信息爆炸的今日,「千万别昂首」所叩问的已是:「为什么人们睁着眼却依然看不见?」,且漫溢着「或许为时已晚」的终局感。

我看到网络上有一句影评说得很好:「这是一部假装成黑色喜剧片的纪录片」,也正只有如此之精准度,才能写实表达人类对于沉重主题难以消化的鸵鸟效应,以及政商媒如何各谋其利、操纵民意,导致原可避免的灾难发生。

疫情前景未明,战争侵犯阴影笼罩,还有全球货运链的断裂与能源问题,桩桩件件都开始波及我们的日常生活。跟电影不同的是,末日并非如彗星撞地球般在一天内发生、结束,而是几十年、几百年的时局累积;冰冻三尺非一日之寒,更绝非一日能够消解。

在这样的时局下,尤其身处「世界上最危险的地方」──亚太地缘政治板块变动的震中,这部片的后设意义已超越了单纯的作品创作。此时若再去用「剧本写得不够紧凑」、「谁的演技很烂」或「好不好笑」,去评价这部作品,都不免流于空泛,一如剧中明摆着当前的危机,大家却还在关怀流行歌手的八卦绯闻,总有种不现实感。但依然有很多人将此片仅仅看作一部爆米花电影,景框的内与外,多么同步而讽刺。

总之,基于以上各种,「千万别昂首」并不只是单纯用了很多时事梗来针砭时事罢了,而是与当下的时代性有更深刻的共振关系──末日电影从未如此写实到了镜照的程度,因为末日从未像此刻般近在尺尺。

剧中最触动我的一刻,倒不是结尾那最后的晚餐,也不是剧尾太空船抵达的「伊甸园」;而是凯特的男友看到那颗即将毁灭人类文明的彗星时,忽地跪下祷告的那一刹时。

作为全剧看似最颓废不羁的一个人,他看见彗星的反响却是最直接、最「近神」的,也能够说在某种意义上是最真实、意义最高的「看见」──他看见的是「神的旨意」与「人的终结」,造物主的俏丽与可怖,他越过一切终将毁灭的事物,直接向神对话。

虽然我没有信仰背景,此刻的神圣感依然是最触动我的一幕。这部电影确实是因一个千载难逢的时刻而催生的,且因为在此时推出,它更有其独一无二的镜照意义:享尽繁华的人们在危机之中开始广泛反思自己的微小与过错,开始真正体验到人与环境的关系,民主与和平之脆弱,现代文明之纰漏与动摇的可能性。

也因此,片中的祷告才能是真心谦卑,家人的团聚才能是历尽千帆──正如某些观众此刻的真实人生。最近有几个团队合作打造一个地球版的「黑盒子」,预备记录各种数据数据,留给将来的聪明体去了解人类文明如何逐步迈向灭亡。暂不论这噱头成分占了几分,我认为这部片倒是挺值得放到黑盒子里面的,一部末日前夕的懊悔录。

剧中的结局并不令人意外,或者说,若非这个结局,这部作品会失去它最核心的深度与锋利。不过突袭观众、制造惊喜感也许也不是这部电影应有的本意,因为正如它所批驳的,人们最不缺的就是娱乐,最不缺的就是「河蟹」。

只是这结局令我想到前阵子看到王国维的一句诗,「偶开天眼觑尘凡,可怜身是眼中人」。

天文学家即使是最早看见彗星的人,终究也只是尘凡中的人。唯一在最后一刻的庄严与体面,是没有如算法预测般孤单死去,而是保持内心的信念,与家人朋友团聚罢了。

想了解更多出色内容,快来喵小娱记