资讯分类

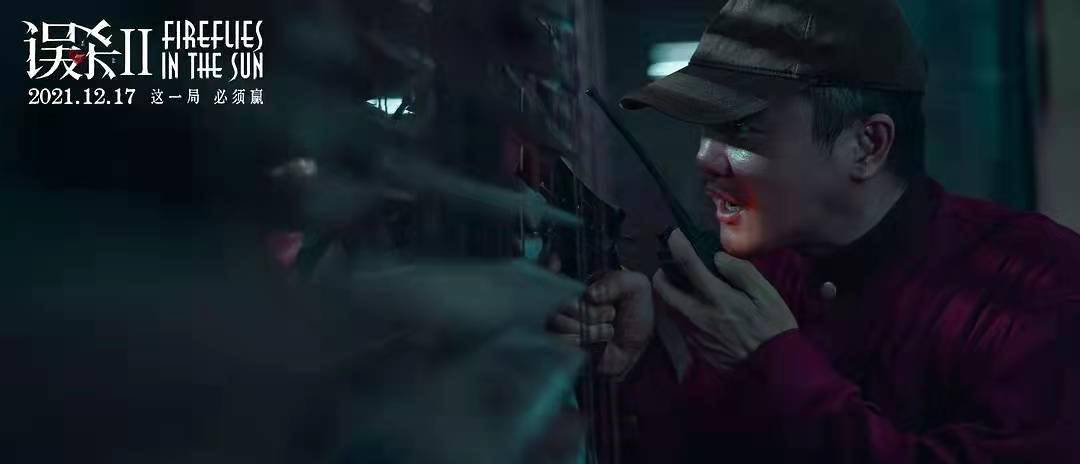

《误杀2》,从心理学角度解读,为何劫匪林日朗会获得众人的支持

来源:网络更新:2022-01-10

文丨卿心君悦

近日,由戴墨执导,陈思成监制,肖央、任达华、文咏珊主演的影片《误杀2》如期上映。

《误杀2》的宗旨与内核依旧延续了《误杀1》中的亲情与自我、善与恶、人性与阶级等元素,不过在此基础上,《误杀2》还增加了关于贫穷、疾病、医保、医患关系等备受的社会议题,以此来饱满剧情的内容。

不得不说的是,此次肖央(饰林日朗)在影片中的表演真的令人称赞,精深的演技让我认为他是一个被唱歌耽搁的好演员,至于任达华、文咏珊等的表演,也都是可圈可点的。

不过今天我想与大家讨论的可不是演员的演技,或是影片的拍摄手段等,而是基于心理学角度,来与大家商量为何作为劫匪的林日朗,却受到了人质、记者、警察以及围观人群的支撑。

他是劫匪,他也是一个为爱走入绝境的父亲

林日朗是一个生活在社会底层的普通人,天天与老婆为生活努力奔走着,虽然不富裕,但一家三口的生活却还算温馨幸福。

直到8岁的儿子小虫忽然晕倒住院,大夫告诉林日朗夫妇想要保住儿子的命,只能手术移植心脏,可是高达200万的手术费又怎是这个普通家庭能够蒙受的。

假如说钱没有让林日朗绝望,那么接下来发生的事情彻底将林日朗逼到了绝路。

在他通过卖房、借钱、借高利贷凑齐手术费后,却被告诉原本属于儿子的心脏让别人抢走了,他不知道对方是谁,但他明白对方必定是个有权有势的人。

作为父亲,他无法接收自己眼睁睁地看着儿子死去,走投无路的他,策划了一场挟持案,以急诊室中的人质为筹码换取警方帮助找回心脏的可能。

他无心伤害他人,他只想找回那颗心脏,即便希望迷茫,他也要试上一试。

可是,现实永远不会如我们期待般成长,心脏找到了,但已经被移入了市长儿子的身体,最终的他,用自己的心脏,换回了儿子的命。

这就是影片《误杀2》的剧情梗概,一个为爱走上绝路的父亲,一个无力对抗现实的父亲,也是这样的形象,让他获得了除了幕后黑手以外所有人的支撑与帮助。

从心理学角度解读,为何身为劫匪的林日朗获得了人质以及众人的支撑?

在与警方的对峙过程中,林日朗先是获得了有名记者李安琪(陈雨锶饰)的帮助,通过现场直播的方式让公众知晓了他行为背后的原因,进而又获得了人质以及大众的支撑与帮助。

那么为何身为劫匪的林日朗却获得了人质以及众人的支撑?

可能有人会说,因为同情他的经历啊,所以才会支撑他。

这种说法对,毕竟对弱者的同情是人的本性,但是仅用同情心来解释人质达马大夫等人的支撑或是帮助行为,并不够全面。

换个说法,假如你被一个人劫持了,你知道匪徒是个可怜人,你可能会同情他,但是你未必会帮助他。

同样,林日朗的遭遇值得人同情,但是那些被他用枪挟持的人质之所以会帮助他,并不仅仅是出于同情心。

在社会心理学中有很多关于人为什么会有帮助行为的研究,其结论也许包含这几个方面:

获得回报,避免处罚进化心理学比较和评价帮助行为的理论真正的利他主义

这四个大的方面中,基本包含了所有驱使我们帮助他人的原因,我从这四个方面中抽出了几个典范的小原因来解释达马、记者等帮助林日朗的念头。

1、共情

什么是共情?

共情,类似于我们常说的同情或恻隐他人,从心理学角度解释,共情是当我们认为我们与某人有所联系时,便会产生共情。产生共情的联系,并不必定指与某人的关系,类似的经历,遭遇或是懂得对方的苦楚同样都会产生共情。

共情能够驱使我们为了别人的亲自利益而帮助他们。

这也是为何急诊室外的围观群众,在了解林日朗的遭遇与苦楚后,会支撑他,并否决警方对其进行暴力镇压的原因之一。

2、获得回报

这里所谓的回报,并非单纯的指物质或其他可看见的东西,这里的更多的是指两方面:一是自我价值感的提升,二是担心自己遭受同样的不公。

先说第一点,帮助行为会对自我价值感有积极的作用。人在帮助别人的时候,会获得精力上的愉悦和满足感,同时帮助行为会加深自我的认可与价值,这也是为什么一些人在做了好事会心情好,或是会做更多好事的原因。

再说第二点,担心自己会遭受同样的不公。心理学认为,我们更乐于给那些跟我们类似的人提供帮助,因为我们的潜意识告诉我们,自己更容易遇到与我们类似的人一样的艰苦。

虽然获取回报这个词貌似并不好听,但是人的基因决定了我们趋利避害的选择,也是基因认为了人性中必定会含有利己主义,这是无法避免的。

3、内疚感

内疚感也会驱使人产生帮助行为。

在影片中,达马大夫因为没能阻拦院长夺走小虫需要的心脏,而对林日朗产生了愧疚感,虽然他并不是罪恶的实施者,但他的无力阻拦与让步依旧让他有着深深的内疚,也是这种内疚感,让他在林日朗劫持病院期间,忽然被院长刺伤时,他并没有帮助院长制服林日朗,而是帮助林日朗化险为夷。

在《社会心理学》一书中提到,内疚感能增加帮助行为,当人有机会清除内疚感,减少不良感到的时候,人会尽其所能地去做,达马大夫就是如此。

4、确定义务

心理学家认为,在场的其他旁观者会克制个体的帮助行为,尤其是当紧急情况不甚明了或旁观者是不容易懂得彼此行为的生疏人。

举个简单的例子,当一群人面对一个生疏人的呼救时,并非每个人都会赐与帮助,他们潜意识会认为别人会提供帮助,只有当生疏人指着自己寻求帮助,或现场只有自己与对方时,人们更快的赐与帮助。

这就是确定义务,在群体之中,人的义务意识被克制,很容易出现事不关己的想法,但是一旦对方指名道姓或是直指自己的时候,人的义务意识被唤醒,更容易产生帮助行为。

这也就很好地解释了,在林日朗受到院长进击时,身边的人都愣在原地没有动,包含达马大夫,但是当林日朗呼喊达马大夫的名字之后,达马便迅速的上前施以援手。

以上是个人基于心理学角度,对影片中众人的行为与反响做出的一些粗浅的解释,旨在与大家一同了解人的心理与行为的特点和念头,也希望这些分析,能够帮助我们带着更高的自觉和同情心去生活与行动。

卿心君悦,一位情感观察者,Ta说书评人、影评人。用文字暖和你,我。

【免责声明】如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容!