资讯分类

一个80后听郭德纲相声的历程及一些看法

来源:网络更新:2022-01-10

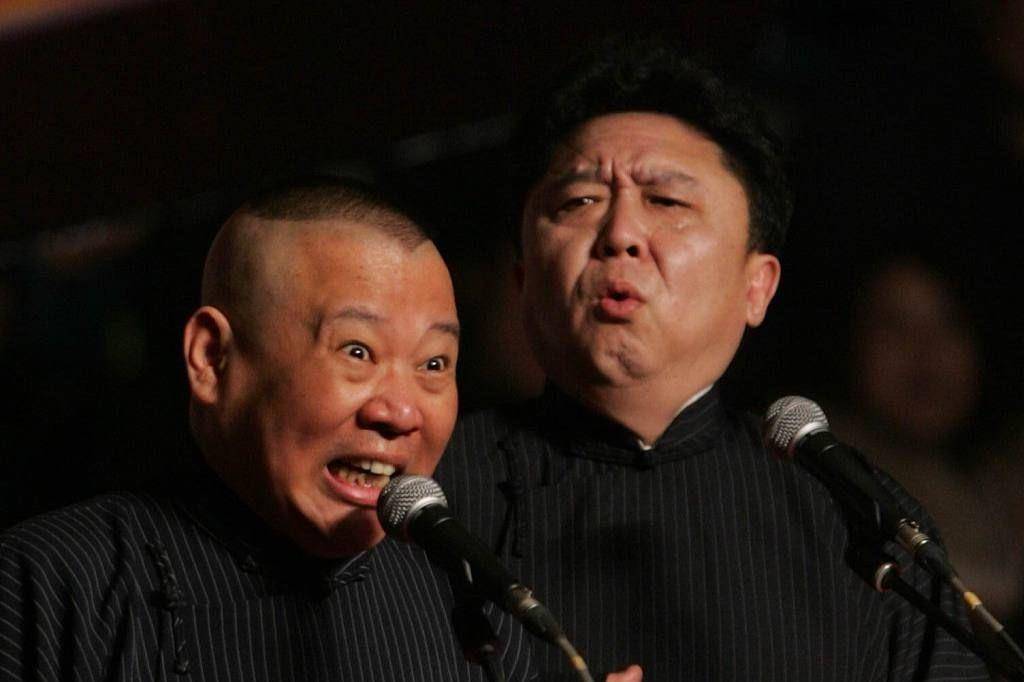

也许在2005年的时候,笔者已经通过不少媒体端听闻“郭德纲”这个名字,有时还会看到一些郭德纲的个人照片登上媒体的头条,照片中,赫然一个短平头、身体略发福、长着一张大众脸的胖子,眼光炯炯、神情傲然地面对着镜头。

虽然看到众多媒体都在介绍郭德纲和他的德云社以及相声作品,不过那时候的我和我四周的人,已然对相声不再感兴趣了。在此之前,还曾经让我乐起来的相声作品,还要追溯到多年前马季、牛群冯巩等人的一些相声作品,重要接触途径是春晚和平日里电视上的一些晚会活动,而更早年间的相声大师马三立、侯宝林等先生的作品其实我这个年纪段接触到的就很有限。

彼时,就连春晚中登台呈现的相声作品,也变得索然无味,笑点很少。

再后来,2005年末,张艺谋导演的电影大作《满城尽带黄金甲》即将上映。

这部电影在上映前,还举办了非常隆重的首映仪式,现场不仅把周杰伦等主演请了过来,还有李连杰亲自前来站台。首映式的几位主持人中,郭德纲赫然在列。

虽然那时候对郭德纲了解不多,但是看到张艺谋的重量级作品会邀请郭德纲来担当主持人,足见郭德纲在当时已经具有必定的影响力。

电影的首映式全程下来,郭德纲和当时如日中天的吴宗宪、蔡康永、曾宝仪、陶晶莹、何炅等两岸三地娱乐名嘴站在一起,丝毫不落下风,毕竟是有着多年登台表演经历的人。

此后,我开始在论坛留心到一些网友汇总的不少郭德纲相声段子中的名句,诸如

“一包便利面开一个小区”、“您大点声不费电”等。

不过,初看这些段子并没有太多留心。

一方面,其中有不少段子其实原本就是一些俏皮话、笑话中的句子,郭德纲只不过是将这些话语收录到自己作品中,从新展现了一下。

另外很重要的一点,笑话这种东西,需要在特定的语境、环境中听,才能听出其中的乐趣,假如单看那些整理成篇的段子语句,恐怕是很难发现其中的笑点。

后来,有时的一天,在某音乐软件中,我无意中搜到郭德纲的一段单口相声《蜂麻燕雀》。

这个单口相声段子大约40多分钟,由郭德纲环绕“蜂麻燕雀”,讲了旧社会几种骗术形式。《蜂麻燕雀》应该是早年间传播下来的老段子,只不过郭德纲再次用现代的语言讲了出来。

这个单口相声其实笑点并不多,然而给我留下的最深刻印象莫过于郭德纲在讲述这些故事过程中,所表现出的老辣的语言功底以及丰富、深厚的社会经历。

个人认为,假如说对口、乃至更多人的群口相声听的是氛围和乐趣的话,那么单口相声表演者,可否吸引住观众,重要看的就是其是否有着丰富的生活体验、悟出足够深刻的世间感言,并将这些融汇到自己的作品表演当中。假如不具备这些,其实他是无法把握住听众的笑点。

而初听郭德纲的《蜂麻燕雀》的时候,我的第一感到就如同冯小刚导演《私人订制》中,范伟扮演那个贪官时候,讲的那句话

“是过来人的语气!”

因为只有真正经历过、目睹过的人,才能够将这些故事中的人情世故绘声绘色地讲出来。

不久,又是个有时的机会,我又听了郭德纲早年间的另一部有趣的作品《西征梦》,这是他和于谦演绎的对口相声。初识郭德纲的相声搭档居然叫于谦,我还纳闷了一阵子:他居然和明朝的那位大忠臣是一个名字。

这个《西征梦》作品,可谓是笑点密集,也是早年间的一个老段子,据说旧社会表演的时候还叫《南征梦》,郭德纲将这个段子增添了很多现代元素,好比故事的主角曾经在“老和部队”受训、是被漂亮国总统请过去消灭恐怖分子、漂亮国的总统府是按照中国某乡政府的格局建造的,更绝的是布什总统张口居然讲的是地道的河南话。

听过郭德纲的《西征梦》后,我对相声的懂得和认知完全被颠覆了——原来相声是能够这样表演的?原来相声也能够这么有趣?

随后,只要是标署有郭德纲、于谦的相声作品,我基本上都要听一下,也慢慢发现,过去的这么些年来,郭德纲和于谦已然表演了很多不错的作品。这些作品或许难以进入主流的表演场合,但是非常接地气、非常相符普通老百姓的生活近况,也因此非常受观众的爱好。

从那时到现在,十多年了,我也算是郭德纲相声十多年的听众。

这十多年间,郭德纲和他的德云社的几次重大风波、跌宕,德云社的人员更迭,我都关注过。

十多年下来,郭德纲不再像当年那般,喜欢快人快语、言语间锋芒毕露,而是从性格、心态上,沉淀下来很多。对于郭德纲从事相声表演而言,这是一个从业者从艺人逐步走向更高段位的必经阶段。

每一段相声,都是一段人间悲喜剧、一幕幕人情世故,郭德纲精于相声的演艺,或许比常人更懂得对人情、世态的把握。近些年来,德云社的大范围演出越来越多,而郭德纲在娱乐界也是广交朋友,人脉圈子也更加延长。

然而在相声界,郭德纲还是面对着被不少同业所排斥。

关于郭德纲和相声界同业的分歧,我个人是有这样一番意见。

遥想良久之前,相声艺人们孤零零地在天桥,单凭一把扇子、一张桌子、一张嘴,就能把观众吸引到跟前,并且观众是能够免费听,给不给钱全在于观众心情。

假如没有绝活,打动不了观众,意味着今天就要零收入、饿肚子。假如不但有绝活,还能成为一个好角儿,那就能够享受“巨星”般的收入和待遇。

这个表演过程对于相声艺人的本领、能耐是极大的考验。

早年间的相声艺人,就是在这种非常严苛、残暴的环境中,从语言中找到逗人乐的基因和素材,并加以整理,慢慢形成了相声这门行当。

因此,“逗乐”是相声的本质和基本功能。

建国以来,我们国家新时期文化建设如火如荼展开,相声艺人不仅有了地位、有了组织、有了编制,有关部门对于相声的成长也提出了新的要求——那就是相声在为观众带去欢快的同时,也要起到警喻世人的教育作用。

作为执政部门而言,对于治下的文艺作品提出这样的要求并不为过。

不过,对于一个从诞生之初,就是以“逗乐”、“搞笑”为使命的艺术形式而言,想要在它和“教育世人”方面之间架起一座桥梁,到达寓教于乐的效果,并非是一件易事。

假如艺术造诣达不到,很有可能创作出的作品会顾此失彼。

曾经的马三立、侯宝林等相声表演艺术大师,自身相声艺术功底已臻化境,在新时期,照样能够为人民群众献上相符新时期文化需求的相声作品。

但是新时期成长起来的相声艺人却为难此任。

究其原因,我认为无外乎几点:

1、传承模式的改变。

旧社会相声艺人的技艺传承采取的是师徒传授,独特的传承模式对于徒弟的要求是非常严苛的,徒弟动辄就会受到师傅的严罚,这种淘汰率极高的考察模式,自然能够筛选出真正的相声艺人。

而今包含相声在内的很多技艺传承,已经变为了老师对学生的教育模式。老师不必为学生负责,学生愿意学多少学多少。不仅传承的门槛下降,并且缺乏了有效的“考察”机制,教育出来的新人水平必定是良莠不齐。

2、相声艺人的生存环境的改变

正如前文所说,旧社会相声艺人是在街头凭真本领卖艺,假如自己不用心、不推陈出新的话,就无法生存下去。而今,很多相声艺人是有国家编制赐与保障的,再也没有生存的危机感。没有危机感,自然没有了进步、创新的动力。更谈不上传承这门技艺。

在这样的情况下,好的相声作品自然越来越少——这也是为什么郭德纲之前,相声更加难听、观众不买账了。

而郭德纲和他的德云社则不同,他们完满是在旧社会相声艺人所曾经面对的生存环境中成长成长起来的,时刻都有着生存的危机感。这种危机感,既来自观众、来自市场,也来自同业的排斥。

想要让自己的队伍生存下去,郭德纲必须先让观众买自己的账。

因此,郭德纲最终还是从相声的源头去解决自己的生存问题:要让相声“可乐”起来。

其实熟悉郭德纲作品的观众,不难发现,十多年前郭德纲及其德云社的很多作品,有一些内容的确是值得商讨的,虽然大多半情况下,观众们会选择会心一笑,不予过多深究。

这些,也成为了当年相声界同业进击郭德纲和德云社的一个重要点。

不过,总体而言,郭德纲及其德云社在大是大非的立场上,一直是牢牢地把握着。

正如郭德纲自己经常在作品中所说的那样,“木秀于林风必摧之”,郭德纲和自己的德云社异军突起,使得一些原本没什么能耐,意图希望背靠大树继续乘凉的人,被吹散了笼罩在身上的泡沫,露出了自己的真实水平。

站在行业的成长变革来看,这属于行业的自身竞争和淘汰,只不过那些人无形中成了这个行业成长变革的“牺牲者”。一些不甘于当“牺牲者”的人,只有将这无明业火,发泄到郭德纲和德云社身上。

目前,郭德纲和他的德云社还走在行进的路上,这条路不仅是德云社自己要走完的路,也是相声这门艺术在新时期,需要面对的新的转变和成长。

至于将来新的阶段,相声这门艺术会演变成怎样的形式,让我们拭目以待。

最后,我再对郭德纲和“博士相声夫妻”之间的风波发表一点自己的意见。

个人认为,“博士相声夫妻”所推出的“公式相声”,无论成功与否,都是值得尊重和关注的。毕竟他们是以一种新的办法和模式来筛选并且整理语言中那些能够把观众逗乐的素材——也就是他们所说的相声公式,或许他们所发明的公式还不够精准、不具备操作性,但是代表了一种尝试和创新。而郭德纲在面对这种模式的时候,所表现出的排斥和反感,反而显得有点“小家子气”了。

论身份,郭德纲已然是站在当今相声界的最顶端,而那对夫妻还只是后起之秀。应有的包涵、宽慰之心还是应该有的。

想要成为真正的宗师,除了出众的业务才能之外,虚怀若谷、包涵万象也是必不可少的。