资讯分类

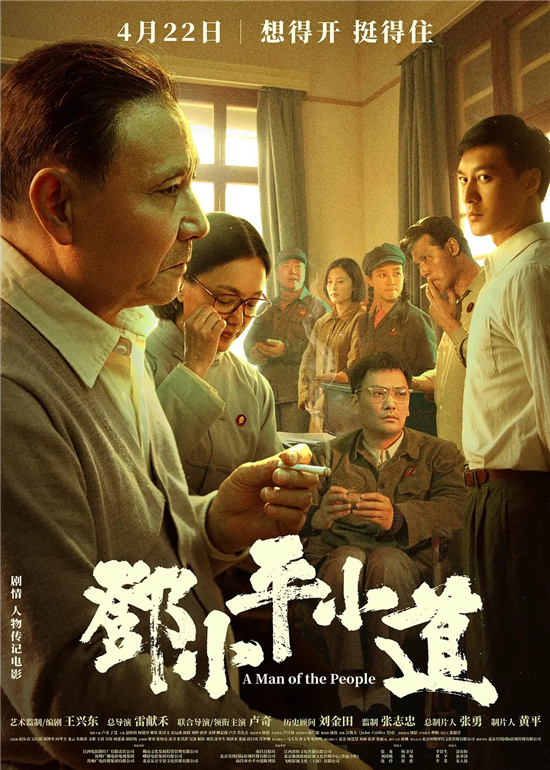

《邓小平小道》:为重大题材影视创作提供成功经验

来源:更新:2022-06-25

普列汉诺夫在《论个人在历史上的作用问题》一书中,对个人在历史上的作用进行了科学准确的论述,指出出色人物能够加快或延缓历史成长的进程,乃至改变历史成长的方向。电影《邓小平小道》生动再现了1969年至1973年间邓小平在江西新建拖拉机修造厂下放劳动生活,以形似与神似胶结、历史与美学融合之态势,融入主创对历史现实的思考,成功塑造了邓小平的伟人形象。同时,也塑造了伟人身边一些基层小人物,展示出历史人物与人民群众不可分割的骨肉关系以及共同创造历史的人文真谛,引发观众的深刻共情和强烈共鸣。

影片以1969年10月至1973年2月邓小平被下放江西工厂劳动生活为背景。在这段特殊历史时期,小平同志位卑未敢忘忧国,心系国家命运,挂念人民冷暖。他天天沿着一条小道到工厂劳动,风雨无阻,同时还要照顾瘫痪在床的大儿子邓朴方。尽管处境极不乐观,但他没有沮丧,也没有彷徨,而是不断思考着中国的前程和命运。通过与基层群众的接触,感知民生疾苦,悟出“贫穷不是社会主义”“说一千道一万,让老百姓过上好日子才是根本”的朴实真谛。影片中采取了大量看似平常却动人的镜头。好比,邓小温和夫人卓琳寒冬腊月互相搀扶走在小道上,风雪中,他们虽然满头雪花,却依旧步伐稳健、眼神坚定,表现了他们坚定的生活立场。又如,小平同志对父母、家庭的真情流露,表现了人物丰富多面、鲜活立体的人格魅力。

《邓小平小道》以丰富的故事情节、深刻的主题立意,展示出独特的艺术魅力。为了便于小平同志上下班,工友们在工厂后墙开了一个小门,修整出一条1.5公里的小路,邓小平经常在小道上散步思考,“小平小道”便是由此得来。在邓小平被下放到南昌新建拖拉机修配厂的3年零4个月里,他身处困境却毫无怯色,从不计较个人和家庭得失,无论是做钳工、开菜园,还是劈柴禾、砸煤块,年届七旬的老人都事事尽心、认真投入。正如影片所揭示的,一条乡间小道延长出了一条改革开放的康庄大道,这便是电影《邓小平小道》的深刻寓意所在。电影以丰富细腻的情节、细节,展现出了邓小平刚毅坚忍的政治品德和深沉博大的爱国情怀。

电影《邓小平小道》采取“以小见大”、“四两拨千斤”的叙事策略,生动还原了身处人生低谷的邓小平坚守信仰,坚定不移地与人民在一起,位卑未敢忘忧国,“想得开、挺得住”,为身处困境的中国人民谋出路、谋福祉的历史事实。人物塑造逼真、故事情节生动、主题思想深刻、共鸣效果突出。影片做到了“守身如玉,保持以人民为中心的创作导向;敬畏艺术,保持以艺术为目标的创作道路;特立独行,保持用特点塑造品牌。”

重大题材、主旋律题材创作具有突出的政治色彩,其属性决定了其在影视艺术生产中的导向和示范作用。此类影视作品通过历史与现实的共时性,从国家的历史维度与时代的现实维度,用红色故事凸显主流价值取向,以巨大叙事表现时代精力。《邓小平小道》告诉我们,影视剧创作要始终保持反响现实生活、关注民族命运、弘扬时代精力。因此,重大革命历史题材影视剧创作当以《邓小平小道》等成功之作为镜鉴,环绕提升创作质量和砥砺艺术精品的历史任务,努力寻求“思想性、艺术性、观赏性”的和谐统一,不断吸收历史学、美学、艺术学、社会学和传播学的研究成果和科学办法,努力拓展和完善这一创作领域的思想审美空间。

重大题材影视剧的创作通常环绕某个重大历史事件、重要时间节点展开,将既定的主题性内容转化为具有艺术表现力的故事,将时代风貌、主流价值观和审美意蕴有机融入,考验着创作者的聪慧。一直以来,重大题材影视剧往往给人较强的厚重感、深奥感、细密感等,被贴上“刻板”“老套”“宣传”的标签,难获市场青睐。《邓小平小道》昭示我们,重大题材主旋律创作若要获得观众认可,必须具备三大要素:思想上寻求精深独特、艺术上寻求精深卓越、制造上寻求优秀缜密。如此,或能改进和提升重大题材主旋律影视创作局面。(作者:深圳市文艺评论家协会参谋 周思明)