资讯分类

法国导演克莱尔·德尼:解读她电影中的感觉美学

来源:电影资讯更新:2022-05-06

|

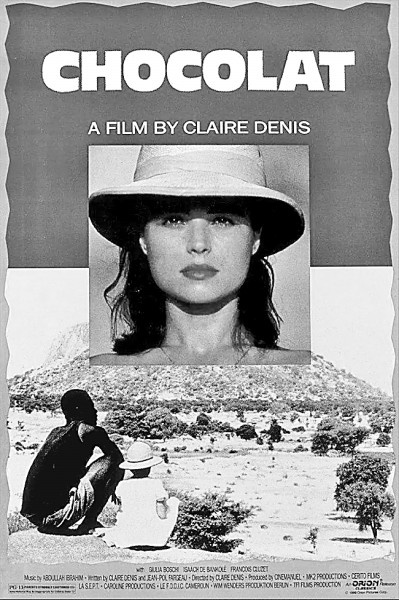

| 电影《巧克力》海报 |

|

电影《巧克力》海报 |

|

电影《巧克力》海报 |

|

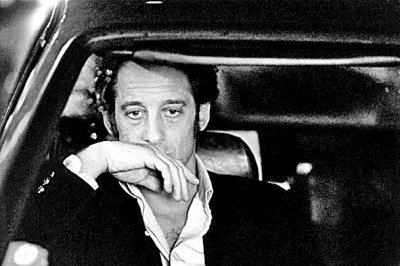

克莱尔·德尼 |

|

| 电影《礼拜五晚上》剧照 |

原标题:电影是用来感知的,不是用来解释的

——解读克莱尔·德尼的认为美学

在欧洲影坛,有一位女导演格外引人注目。她在30多部电影中摸索过多种多样的电影类型,每一部作品都不循规蹈矩;她从不热衷于制造各种奇观噱头,始终醉心于讲述关于“人”的故事;她否决“解释”的电影,创建了独树一帜的认为美学。她就是不久前获得第72届柏林电影节最佳导演奖的现代法国国宝级导演克莱尔·德尼。

一、视觉

电影哲学家德勒兹认为,假如时间能够从传统的因果链条叙事框架中解放出来,它就能够变为电影的实际纹理结构。按照同样的逻辑,影像一旦从传统的因果链条中解放出来,它自身也就成为观众沉思和观照的独立审美对象,正如与其相关的剪辑、镜头运动、配乐、音效等电影元素那样。

显然,德勒兹的电影哲学是对传统电影叙事美学即对以因果关系链条建构为圭臬的叙事法则的解构,同时也是对基于这种叙事美学而建构起来的传统旁观模式的颠覆。问题是如何才能真正实现这种审美转换?克莱尔·德尼灵敏地熟悉到,无论是传统叙事美学抑或传统旁观美学,都是基于人类视觉功能而构建起来的审美机制,这是一个以故事背景、因果关系和人类心理学为基础的以连贯性为核心的叙事进程,正如电影理论家大卫·波德维尔和克里斯丁·汤普森所指出的,“电影通过在前景镜头、主观镜头、正反打镜头和视线匹配规矩之间实施一整套精细的句法操控,来创造充斥透视感的视觉效应,从而获得连贯的叙事空间”。因此,克莱尔·德尼认为,要想将时间、空间、影像等电影元素从被动从属的叙事地位上解放出来,变成独立的主观性的审美对象,就必须摒弃传统电影理念,打破这种创作惯例,并开拓和创造全新意义上的电影认为美学。

为此,她采取了包含但不限于法国新浪潮镜头语言在内的一整套反惯例的技巧操作,如保存配乐中的无实体声音,让角色打破“第四堵墙”等等,她拆除了场景、摄影机和剪辑三者之间的和谐关系,以一种打破叙事连贯性和主流电影旁观法则的方式,重构了传统的镜头组合关系。

《巧克力》是她的处女作,是关于一个生活在殖民地喀麦隆的法国家庭的故事。影片环绕法国女孩弗兰斯与家中男佣、喀麦隆土著普劳提的友情展开。

她在建构时空关系和引入目标人物的前景镜头、目标人物看着屏幕外物体承担缝合功能的镜头,以及与预期主观镜头不相匹配从而导致我们误入邪路的视线镜头之间,刻意制造了不和谐。具体来讲,首先是一个惯例的开场远镜头,拍摄的是一个安静的海滩,接着是另一个传统镜头,一名年青的白人女子在沙滩上注目着岸上的一个黑人孩子,随后是一个孩子的特写镜头。这最后一个镜头违背了电影传统的旁观法则,因为它不能再现注目者的视角。随着镜头主观性的丧失,观众的留心力也从早已习惯了的对故事时空背景的关注转移到对自己视觉感知才能的关注上来。解构传统叙事惯例、彰显视觉主体性就成为她构建新型电影认为美学的第一个逻辑的环节。

自《巧克力》之后,克莱尔·德尼进一步成长了她的反惯例视觉美学技法。从《美国回家》(1994)、《难以入眠》(1994)和《不知不觉爱上你》(1996)等电影中相对容易使用的平行剪辑结构到《入侵者》(2004),在旁观所有这些作品时,观众试图把握事件、时间次序或空间组织基本细节的努力屡屡受挫,因为这些电影中的每一个场景,甚至每一帧影像都在闪回、记忆和梦境互相交错的高度不确定状况中展开。这恰是克莱尔·德尼所创造的反惯例的视觉语言。

另一方面,为了将观众的留心力从关注叙事的持续性转移到关注影像本身上来,克莱尔·德尼诉诸制造神秘莫测、意味深长的影像,并最大限度减少对话和一切可能的解释。她说:“电影不是用来解释的。把一些印象或情感段落与另一些印象或情感段落弄在一起,再将其置于解释的链条中,这对我来说是乏味的。我们的大脑装满了文字,但我们还有一个梦幻的世界,我们的大脑中也充斥了影像和歌曲,对我来说,拍电影就是要抛弃解释。”

《军中禁忌》这部摸索人类“注目”问题的经典电影完美地诠释了她的新认为美学。影片讲述了在一个法属殖民地的驻军营中,士兵森坦与司令布鲁诺关系密切,引起中尉加鲁嫉妒的故事。

寥寂空旷的西非沙滩、单调的充斥压抑氛围的军谋生活、围观和窥测军训的土著妇女,所有这些都为注目行为提供了充足的空间。除了无处不在的注目和窥测,这些人物在电影中几乎没什么台词。在笔者看来,这部作品的重要意义不仅在于它开创性地将人类的感官行为——“注目”呈现为供观众饶有兴趣观照的审美对象,更在于它同时将观众长期被视觉所奴役和控制的其他认为官能如听觉、味觉、嗅觉和触觉解放出来。这是克莱尔·德尼电影视觉美学的另一个突出特征。

在改革电影视觉法则方面,她另一部值得圈点的作品是《礼拜五晚上》。电影改编自伯恩海姆的同名小说,讲述的是礼拜五晚上,原本筹划下班后跟朋友聚会的女主人公劳拉遇到巴黎大罢工,在等车过程中与前男友让重逢,于是一系列匪夷所思的故事由此展开。

熟悉克莱尔·德尼审雅观的人很容易辨认出她构建这部电影节拍的视觉策略。为了提升观众视觉官能的敏感度,她使用了类似于印象派作风的灯光和调色板,色调由微弱冲淡变为五彩斑斓;画面梦幻般地溶化和叠印,深焦和浅焦构图交替出现;镜头运动舒缓低调。这些影像与其说是镜头技巧,不如说是人物潜意识的印象表现。当然,其中也不乏与主人公劳拉有关的稍纵即逝的诗意镜头——一个孤单的女人走在空荡荡的道路上;刺眼的街灯与沉溺的巴黎;劳拉清冷幽寂的公寓。在此,这一系列抒情性的影像不再承担当何叙事意义,它们所充当的是纯粹的感官和象征性符号,也就是纯粹的审美客体。沉浸在这种爵士乐般的电影情绪和节拍之中,观众的认为领域不由自主地发生了一系列链式审美反响,他们被鼓励着甚至情不自禁地丢掉了那些与叙事相关的视觉控制,转而与影像自身建立起强烈而愉悦的新型全方位认为关系。

克莱尔·德尼在电影中对于认为、身体、运动等影像的凸显,从必定意义上契合了德勒兹的电影哲学。她摒弃了传统电影叙事所倚重的阐释和心理刻画,并相应构建起一整套结构化的视觉机制,跳出了由传统的时间关系、空间关系和因果逻辑关系所筑造的窠臼,创造了一种类似于音乐的视觉节拍形式,调动了记忆、知觉和直觉的积极性与介入性。

二、听觉

在克莱尔·德尼的认为美学体系中,另一个重要的建树在于她对人类听觉官能的发掘。看她的电影同时需要一双会听的眼睛和一双会看的耳朵。

在《军中禁忌》所展现的由单一男性所构成的法国军团世界里,没有一种声音是我们的听觉无法感知的。稀疏的对话使观众更加关注所听到的一切:扫地刷在地面发出的刺耳的声音;军团士兵走在危险的高空电缆线上,微风在空气中发出的低沉咆哮声;加鲁熨烫衬衫时嘶嘶作响的蒸汽声;剃须泡沫从金属盒冒出时发出的幻灭声;剃刀在皮肤上发出的呲呲声;士兵们匍匐经过带刺的铁丝网时,手、脚和躯干在地面上产生的摩擦声……在电影中,声音以对比的方式交替出现,好比从当地迪斯科舞厅里欢快的舞曲忽然切换到水下练习中士兵发出的拍水声。当然,克莱尔·德尼绝不是为凸显声音而制造声音,正如她在摸索视觉技法时所做的,一切认为的凸显都指向人物和人物之间的关系。

在《军中禁忌》中,她最感兴趣的人物显然是加鲁,上述的大部分声音也都是环绕着加鲁设计的。随着电影的成长,加鲁的心理在触觉和听觉方面获得了更深入的摸索。在一场喧闹的篝火舞场景中,克莱尔·德尼将摄影机置于加鲁头部的后面,以此勾画和凸显出他耳朵的轮廓。观赏这样的电影就需要一双会听的眼睛,在此种情况下,旁观已然嬗变为一种倾听。事实上,《军中禁忌》中最令人不安、最惊心动魄的场景不是那些注目场景,而是从加鲁近乎无声地在浴室镜子前梳理头发和整理着装,到一架直升机发出震耳欲聋的爆炸声的一段情节,它是加鲁两种极端心境的绝佳表征。这种复杂的心境,与其说是我们看到的,毋宁说是我们听到的。

《礼拜五晚上》则更进一步向我们展现了声音在吸引我们进入审美体验的节拍中所起到的至关重要的作用。在漫长的开场场景中,巴黎屋顶、公寓窗户和高速公路掩映在阴暗的暮色中,空灵的主题音乐像春风一样掠出画面,不由地让我们侧耳倾听。但这梦幻般的物我两忘的情境,忽然被主人公劳拉心不在焉绑缚纸箱胶带的刺耳断裂声粗暴地打断了。随后,又出现了类似的一幕:劳拉借给一位正在等她吃饭的朋友打电话的机会,迅速地摆脱了让,与此同时,电话线另一端朋友的婴儿发出的尖叫声格外刺耳,似乎在嘲笑劳拉在这个决定性的周五晚上想要回避承诺。这就是克莱尔·德尼声音技法的重要美学特征——经常在诱惑观众进入巨大的听觉空间和帮助他们重回听觉自我意识之间切换。

诚然,这样的声音设计是对《军中禁忌》所展示的那种令人不安的听觉对比的进一步延长,不过克莱尔·德尼在《礼拜五晚上》中重要摸索的是沉默的幻觉。这部电影经常把场景中的声音调得很低,但其中回荡着的欣克利夫乐队所演奏的华美、迷人的乐曲一直在提醒着我们不是在看无声电影。

《礼拜五晚上》的一个更具颠覆性的听觉实验是,它的音轨从头到尾都有一层复杂的微音:它不是一部无声电影,而是一手下意识的噪音电影。由于缺乏对话、音乐或其他基于动作和情节推动的音效,一些场景刹时最初会被懂得为沉默或近乎沉默。然而,即使是被动旁观,我们也会下意识地关注克莱尔·德尼在此时此刻安排到此场景中的一系列匠心独运的声效——如城市夜晚的微风,如劳拉沿着安静的路边行走,高跟鞋轻敲着路面,如劳拉和让走在幽灵般的后街上,远处的车辆不时发出嗡嗡的闷响。恰是借助于这些独特的听觉设计,微音在克莱尔·德尼的电影中升华为意境隽永的审美客体。

克莱尔·德尼之所以高度看重电影的声音美学,是因为她更信赖听觉是生命的一种本质性才能,这种才能早在视觉官能启动之前就在胚胎里获得了,正如沃尔特·默奇所指出的:“我们在出身前,在母体内发育四个半月后就开始听到声音。从那时起,我们就在一个持续而豪华的声音浴中成长:母亲的歌声,她咆哮的呼吸,她肠道的号角声,她心脏的定音鼓。”

为了增强观众对声音的敏感性,她是刻意通过麦克风来调高电影中的这些环境噪音的。对此种做法很多观众可能认为困惑,然而,假如对这些音效中的任何一种进行单独分析则会发现,从累积的角度来看,恰是她的这种独创性的听觉设计,才将观众融入每一个人物复杂幽深的精力世界。因此,从某种程度上说,她在电影中对人类听觉主观性的强调与开掘,比她的视觉革新更具颠覆性,因为它创造了一种纯粹象征性的电影节拍。

三、触觉

触觉美学是克莱尔·德尼的电影所着力开掘和构建的又一个独特的审美领域。为最大限度地调动观众的触觉认为体验,克莱尔·德尼在电影中创造了一种特写镜头——不是清晰的身体外形,观众要花好几分钟才能辨认出肌肉、头发或皮肤。凭借这一独特的镜头技法,她为观众创造了一种独树一帜的触觉式观影体验。在这种体验中,观众的眼睛能轻易地从传统美学的桎梏中解放出来,转而与填充画面的身体表面建立了一种密切可感的关系。在这种模式下,观众与其说是在看电影,不如说是在触摸电影,与其说是在注目画面不如说是在擦拭画面。

这一摸索最早出现在《军中禁忌》的创作中。在这部电影中,假如说声音是以一种持续存在的认为方式限定了加鲁的生活,那么触摸则以看不见的方式展现了主人公最苦楚的认为。触摸功能就像是这部电影的一个无形引擎,持续地为其中的每一幅画面充电。在一个场景中,退伍军人互相拍打对方的胸部,他们的身体以不受约束的力量互相碰撞,这些仪式充斥了芭蕾和雕塑般的动作,伸展的手掌和向上抽打的肘部仿佛是在嘲笑加鲁。

她的另一部作品《礼拜五晚上》进一步建构出一种由影像和声音构成的触觉复合体,以此激活了观众的深层触觉模仿机制。由于触觉电影模糊了旁观主体和视觉对象之间的动态界线,因此它必定会诉诸原始的、具体化的感知,以及比传统叙事更直观、更脆弱的旁观模式。

众所周知,电影自其诞生之日起就被视为一门视觉艺术,并建构出一套以视觉为中心的经典的叙事法则。然而,科班出身的克莱尔·德尼并没有将此奉为圭臬。自其拿起导筒之日起,她就向着这套经典的电影理论提议了挑战。她坚信电影如同其他一切艺术一样,首先是人的艺术。30余年来,她执着于摸索新的视觉技法、听觉技法和触觉技法,不遗余力地倡导和践行认为美学,根本目的就在于讲好“人”的故事,她既看重用审美的镜头展现魅力无穷的身体,更看重倾听和触摸蕴藏在身体内部的复杂神秘的灵魂,并以此书写了似乎她的电影般绚丽多姿的艺术人生。(作者:马立新,系山东师范大学美术学院传授、博士生导师)

《光明日报》(2022年05月05日 13版)