资讯分类

《夺冠》陈可辛:引发情感共鸣是自我表达的本能

来源:更新:2022-01-10

原标题 陈可辛:引发情感共鸣是自我表达的本能

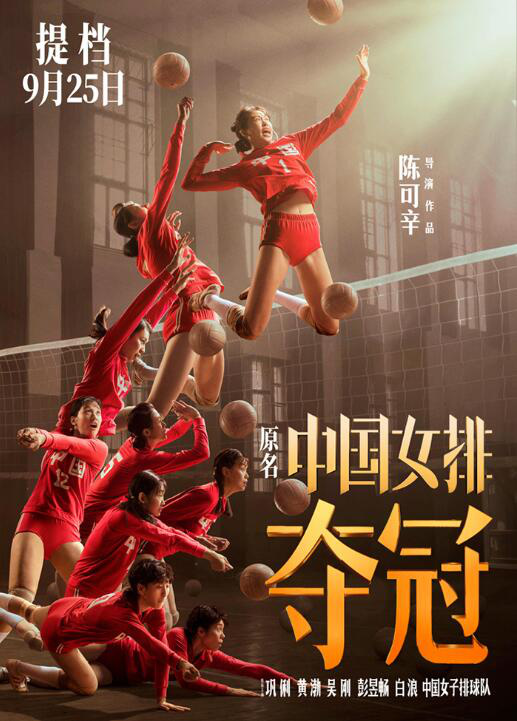

由陈可辛执导,巩俐、黄渤、吴刚、彭昱畅、白浪、中国女子排球队等主演的电影《夺冠》正在热映。影片回溯了中国女排40年的风雨征程,展现出时代变化中“祖国至上、团结协作、倔强拼搏、永不言败”的女排精力。

近年来,陈可辛的作品多取材自现代中国的真实人物,从《中国合伙人》到《亲爱的》,再到现在的《夺冠》,都是其善于的现实主义题材。此次聚焦中国女排,陈可辛希望能够找到一些和观众更有关联的内容,使观众看电影的时候能够带动情绪,同时在情绪之下找到一些人物更接地气的东西。

陈可辛回忆道,“1978年,16岁的我,现场见证18岁的郎平初次亮相国际大赛。看到国人对中国女排的猖狂,赢球之后的振奋,让我非常震动。”国人对女排的酷爱早已超越了体育本身,这让陈可辛决心接下这部电影的拍摄。

《夺冠》通过对一支运动队、两个人、三代不同女排姑娘的塑造,讲述了一个长时间跨度的中国故事。影片从1979年写到2016年,三十多年的跨度,从女排的故事映射了中国的成长,其核心就是女排精力,80年代的女排到现在女排的传承。“80年代(女排)为什么会赢,现在怎么再去赢,60后甚至50后的分别在哪儿,中国的改变在哪儿,这是这部电影最重要的主题之一。”在陈可辛看来,这其中包含了不同年代的价值观,观众能够跟孩子、跟父母、跟爷爷奶奶一起重温这几十年的变化。

陈可辛说,女排精力在80年代有非常不同的意义。1978年的中国,改革开放拥抱世界,也被世界拥抱,女排走向国际。彼时的中国希望世界看到自己,女排就是让世界看到中国的具象之一,“它确实不是一个体育运动那么简单,而是一种中国的精力。”

中国女排这一题目内涵宏大,陈可辛从女排的故事入手,以小见大地看到全部背景,再把这个背景从全部改革开放、80年代初到新中国都拍出来。此前,他也曾反复试拍过跨时代的戏,但此次是全面地一次性地去表达中国这几十年的变化。

《夺冠》中泪点颇多,女排姑娘们练习太苦让人哭,在日本夺得冠军让人哭,朱婷找不到打球的目标、太苦太不自信让人哭,18岁的郎平日复一日苦苦练习让人哭……很多观众在看过影片后喊话导演要求“报销纸巾”。陈可辛笑称:“每次别人跟我说‘我看你电影又哭了’,我都不知道这是褒还是贬。”“泪点”是观众对陈可辛的作品自然的情感流露,这种情感共鸣也是被他看做是自我表达的本能,“我自己也很喜欢看电影。有时候很容易被情感打动,所以很多时候我拍电影,都会很自然地拍出很多情感的东西。喜欢哭的人就会认为这部作品好,也会有些观众认为是不是太煽情了。”作品如人,陈可辛善于捕获细微情感,调动观众情绪,在《夺冠》中,他勾画出的情感纽带,让观众在中国女排故事下寻找到了情感共鸣。

电影《夺冠》自9月25日上映以来,收获了近3亿元的票房。谈及对这一成就是否满意,陈可辛颇为释然,他认为电影是被动的艺术,是需要观众和市场去检验的。“对创作者来说,尽全力拍了《夺冠》,在创作上和制造上包含这其中的过程,我都挺满意的。我们很幸运能够去拍这样一部电影,我没有留下任何遗憾,但是市场怎样回馈,这是市场主导的事情,我们也要接收。”电影需要更多不同的类型进来,不能永远只拍一种类型或者几种类型,对陈可辛来说,只要不留遗憾地去完成了就已经是最好的安排。