资讯分类

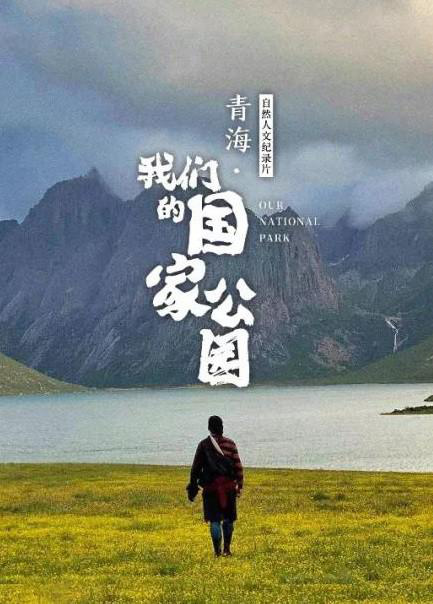

《青海·我们的国家公园》:诗性描绘美丽生态文明

来源:更新:2022-01-10

原标题:纪录片《青海·我们的国家公园》:以诗性话语描述俏丽生态文明

近年来,中国以一系列扎实的办法、切实的行动、坚实的步伐昂首迈向生态文明建设的新征程。其中,作为有“中华水塔”之称的青海国家公园试点设立,向世人交出了一份令人神往的绿色答卷。日前,由国家广播电视总局指导,青海省广播电视局、上海广播电视台结合制造的大型自然生态文化纪录片《青海·我们的国家公园》在中央电视台纪录频道黄金时间播出。在动态唯美的纪实影像背后,该片不仅真实再现三江源和祁连山国家公园保持自然生态系统的原真性和生态风貌的完整性,同时理性商量生态环境与人类成长的关系,深层思考在当今的成长阶段如何实现人与自然、人与社会的和谐成长。

从创作的角度看,纪录片《青海·我们的国家公园》拥有形散神不散的全局视野,第一集《草·海》环绕黄河源头、祁连山脉、青海湖鸟岛展开,重要展现中华水塔的修复与均衡;第二集《冰·河》环绕长江源地域、昆仑山脉、可可西里展开,侧重展示生命的孕育和力量;第三集《峡·谷》环绕澜沧江源园区、昂赛峡谷展开,侧重揭示地貌的奇险和野性。诗性的讲解、唯美的画面、悠扬的音乐、壮美的自然景观等共同编织出一幅幅青海国家公园生态文明建设的绿色画卷。

作品不仅仅向观众展示旖旎的风光,更重要的是激发观众的共情和思考。该片呈现在人们面前的不是单纯的自然世界,也不是复杂的人类社会,而是为了同一个内心寻求,由动物、植物和人类共同构成的不可分割的极地高原。在这里,山地摄影师葛玉修在拍摄野生岩样和青海湖飞鸟时,找到了心灵的自由和安静;登山爱好者梁爽在攀登白雪皑皑的玉珠峰时,体验到人在自然中的微小和对自然的敬畏……在倾听他们与大自然进行拟人化的灵魂对话中,使观众深刻体验到与天地万物融为一体的安宁和快乐,认真思考人与自然该如何互相依存、可持续成长。

此外,通过当地环保自愿者公保每年春季来到黄河源头巡湖的视角,了解到政府采取的退耕还林、退牧还草等一系列办法,正在让中华水塔邻近的植被和生态环境获得修复和改良;通过当地牧民扎西顺应现在的游牧生活,看到他在不断学习大自然的语言的过程中,已学会与自然对话和共处,他希望他的孩子能肩负起国家公园的将来……身入心入、情理融合贯串该片的始终,一个个鲜活的人物故事不仅展示了国家、政府、群众共同建好“国家公园”的成果;同时在那里,人们也找寻到了那座蕴藏心中的精力家园。

该片还有几点稍显不足,希望在往后创作中有所冲破。首先,增加同期声的运用。相较于其他自然生态纪录片,该片同期声运用是一大亮点。通过采访典范人物的内心话语,既增加观者的鲜活体验,也增强作品的哲理性。但距离国际化纪录片所要求的,尽量用影像来驱动的“拍故事”叙事方式仍有差距。减少讲解词的作用或许是往后创作需努力的方向。其次,留意叙事节拍的统一。对照三集内容,第一、二集的叙事节拍把握到位,但第三集稍显拖拉。据主创人员介绍,第三集原定的叙事人物少了一人介入,而备选人物的故事性不足。这恰好说明创作中增强前期调研和文案写作的重要性。最后,添加中国传统的音乐色彩。为增强音乐的艺术沾染力,导演特意聘请美国有名电影作曲家查理·卡农进行音乐原创和演奏,使该片音乐所营造的氛围、传达的情感独具特点。但需要留意的是,在寻求国际化作风同时,还应恰当添加中国传统音乐色彩,展现青藏高原的地域风情。虽然创作存在一些可改进之处,但瑕不掩瑜。作为一部反应中国生态文明建设成果主题的纪录片,该片以平等的视角、轻柔的诉说把观众代入到片中去体验和思考,总体来说到达了应有的艺术水准和思想深度,为往后的同类题材影视创作提供了有益借鉴。(作者:杨浦,系中国传媒大学教师)

《光明日报》(2021年05月12日 14版)