资讯分类

不忘初心!电影《1921》走进北大 唤起青春共鸣

来源:更新:2022-01-10

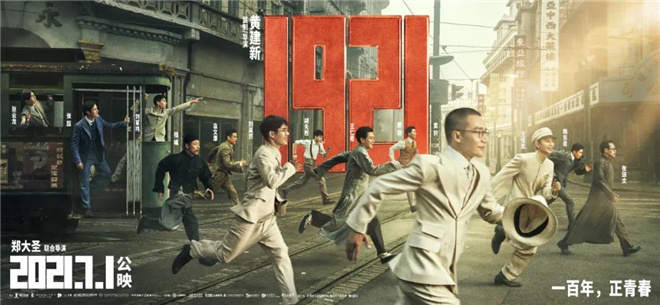

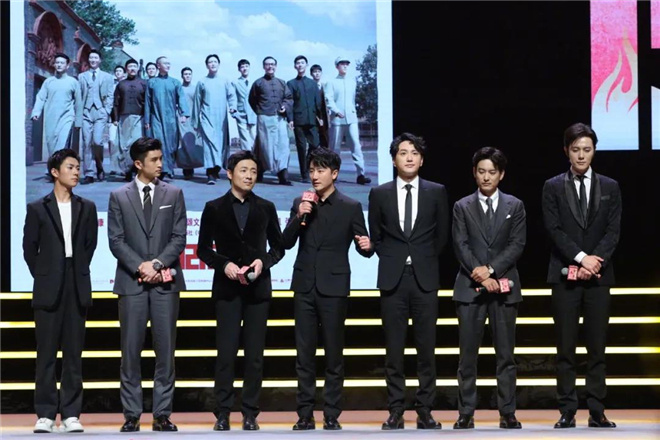

1905电影网讯 重回百年信仰源地,启航青春全新征程!将于7月1日上映的电影《1921》,5月13日在北京大学百周年纪念讲堂举办杀青后的首场宣布会。电影主创团队走进北京大学这一百年信仰源地,与北大师生同溯建党初心。“一百年,正青春”,活动现场氛围热烈。影片监制、导演黄建新,结合导演郑大圣,制片人任宁,主演黄轩、袁文康、王仁君、祖峰、刘家祎、张超、张云龙(按中共党史出版社《中国共产党简史》排角色序),郭子凡、韩昊霖、萱萱、张婧仪、钟楚曦、周也(按演员姓名排序)集结亮相。本次剧组走进北大,获得了北京大学党委宣传部、校团委、会议中心等部门的大力支撑。

宣布会上,黄建新导演领衔幕后主创,从“温度”、“广度”、“厚度”三个层面,畅聊《1921》在主旋律电影创作上的新尝试,这一次影片选择展现中国共产党第一次全国代表大会召开前后数月的历史细节,聚焦前辈青年时代,立体、饱满、细腻地塑造人物,还创新地融合谍战元素及国际视角,令现代年青人有机会“身临其境”领会百年前同龄人是如何在危机四伏的形势下,建立中国共产党的。

演员们为了有血有肉塑造前辈鲜为人知的青年时代,下苦功研究史料、设计细节。黄轩为展现百年前前辈在家国存亡之际改变民族命运的壮志,提前几个月深挖材料,丰富角色人物性格,他有介入预备“一大会议”、彻夜编辑《共产党》杂志的热血一面;也有感性浪漫的一面,忧思国家命运时甚至会委屈落泪。王仁君广阅材料之余与导演大量商量,发掘演绎青年毛泽东热血豪情的特质,保持晨跑、夜跑,还参加了很多生活化细节,好比毛泽东对湖南同乡李达“不吃辣”的调侃等,都颇具“烟火气”。

“重回初心之地”彰显文艺工作者使命担当

“温度,广度,厚度”三位一体摸索主旋律新表达

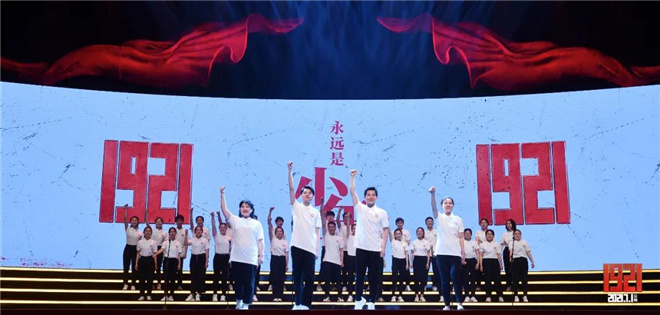

作为新文化运动的中心和五四运动的策源地,中国最早传播马克思主义思想的阵地,北京大学与中国共产党的成立有着特殊的密切关系。宣布会以北大学子朗诵陈独秀的《敬告青年》、李大钊的《青春》开启,年青的学生们以饱含朝气的深情诵读,带大家重温了革命先驱们对于青年的寄语和期望。

曾打造过“大业三部曲”《建国大业》《建党伟业》《建军大业》等多部主旋律力作的黄建新导演,此次选择从“有烟火气”地描摹前辈青年时代的创新视角,来讲述建党故事。与《建党伟业》不同,此次黄建新更关注人物“心灵”,努力去发掘前辈投身革命的“心灵源动力”。对此戴锦华传授也表示了期待:“导演是如何找到一个有血有肉、充斥细节的方式,让我们从新与那个年代的前辈们相遇,展现他们在中华民族生死存亡关头的决绝和创造,是我非常期待的地方。”

为了呈现出1921年建党前后的真貌,主创人员花了四年多的时间去世界各地深入发掘建党前后的名贵史料,据制片人任宁介绍,他们从日本警视厅档案材料里找到了日本特高科曾筹划破坏“一大会议”、上海法租界工部局接到过对共产国际代表来到上海小心的信息等鲜为人知的记载。基于此,《1921》的剧本引入了日本和欧洲的视角,在史实基础上,对代表们在“一大会议”前后化险为夷的过程进行影视化表达,以多线叙事的创新尝试,拓宽主旋律电影创作的“广度”。

同时,剧组还1:1重建了一大会址、二大会址、博文女校、新青年编辑部等上海石库门老建筑,在上海长大的结合导演郑大圣眼中,这样对史实细节的精益求精是必要的:“黄建新导演在片场反复重申,‘大事不虚,小节不拘’,所以为了尽可能去再现和还原历史‘现场’,我们一寸一寸地用尺子量,复刻搭建了包含各种历史原址的石库门建筑群落,甚至连砖头都是手工铺就,呈现自然错落的起伏。”无论是重建历史原址,还是狠抓历史细节,都彰显出《1921》作为一部历史题材的主旋律影片,在充实影片“厚度”上的匠心。

立大志不畏死前辈彰显榜样力量

百年后“同龄人”勉力演绎角色

“一百年,正青春”,《1921》聚焦“前辈少年时”的新视角,也赐与了介入其中的青年演员们,一次领会百年前前辈建党初心的机会。黄轩出演介入“一大”会议组织和预备工作的李达,此番是继参演《建党伟业》十年后,与黄建新导演的再度合作,他笑言“经常还会想起十年前的情景,好比都是练《国际歌》,此次却是另一个角色了”。为了切近角色形象,黄轩在戏中剃完头戴上眼镜,看着镜子中的自己,找到了还原人物的信念感。

入组几个月前,他就全情投入地阅读了几乎所有与李达相关的历史材料,研读之余还不断和黄建新导演讨论,达成创作统一。最后他细腻丰富了人物的多面性:“介入预备一大会议、出版《共产党》杂志时他很热血,和老婆王会悟天台交心,为祖国命运担心他也会落泪,同时也有性格、有耿直的一面。”

虽然是二次出演毛泽东,这一次王仁君却面对全新挑战,他将诠释此前大银幕上相对鲜见的青年主席形象:“我在阅读史料,以及和导演深入沟通的过程中,不断梳理创作视角,决定展现他热血、细腻、接地气的一面,好比从湖南来到上海的青涩与新奇。王仁君现场还分享“一大代表”一起练习《国际歌》的热血彭湃,倍感“众人拾柴火焰高”的暖和。

了解过一百年前这群年青人舍生取义的人生经历之后,演员们都十分触动。袁文康为李汉俊的无私精力而感慨:“他几乎把自己平生的所有时光,都献给了民族独立、人民解放事业。”而代表演员中年纪最小的刘家祎,更是因此不断自省:“王尽美参加‘一大’才二十出头,就已经为革命事业奔走,而他病逝时,年仅27岁!这鼓励了我从新审视自己,意识到演员的义务。”

和黄轩一样也曾参演《建党伟业》的祖峰表示:“我和黄轩十年前演过《建党伟业》,现在又在演《1921》,十年后也许还有其他人演同题材的电影,这是电影人一代代的传承。”张超、张云龙则介绍了片场融洽的氛围,分享了13位青年人在片场共唱《国际歌》、在炎夏难耐的三伏天拍外景互相打气等故事。戏里戏外演员们都展现出了强烈的凝集力。

《1921》对百年前进步女性群像的描摹,也是令人耳目一新的视角之一。张婧仪、钟楚曦、周也分享了扮演百年前女性角色的感受,“百年前她们的‘女子力’依然启发着我们,活出自我的俏丽”、“进步女性为解放妇女运动付出了太多,这样女性合作的精力也鼓舞我们现在的姐妹们,互相守望,共同成长”……百年前独立勇敢的女性力量,直到现在仍然在鼓舞着年青一代活出自我、实现价值。

扮演介入“五四运动”进步学生的郭子凡,重回“五四”策源地北大,倍感鼓舞,“在塑造人物的过程中,我一直在思考什么样的青春是最有意义的,也许百年前的前辈已经给出了谜底——新时代的青年人,更应该用年青的肩膀,担起祖国的将来!”

两位片中的儿童演员韩昊霖、萱萱也现场动情“对话”革命先贤:“这些革命前辈也曾是家中孩子们的依附,但好多革命先烈却为了我们这一代现在的幸福生活,不惜牺牲自己的家庭乃至生命,很想对他们说一句,感谢!我们会永远记得你们的!”

宣布会结束前,北京大学学生代表献唱《少年》,朝气蓬勃的合唱将现场氛围推向高潮。“我还是从前那个少年,没有一丝丝改变”,唱响了《1921》“一百年,正青春”的主题。活动最后,北大学生代表向主创团队赠予了由北大法语系主任董强传授题写的活动主题“一百年,正青春”。

100年前,“新青年”从北大打破封锁,“五四”风雷震动华夏,“一大代表”们开天辟地点燃星火,建立中国共产党,从此沉睡的东方巨龙觉悟,赤旗终插遍祖国江山。100年后,无论是神舟飞天,嫦娥揽月,还是汶川救难,武汉逆行,中国共产党人为人民服务的信念始终如一,面对再多险阻也从不退却,只为实现百年来民族复兴的伟大幻想。

不忘初心,切记使命,电影《1921》以孜孜不倦的创新摸索,力争鼓舞更多现代年青人以彭湃热忱的青春力量,实现自我,贡献家国!