资讯分类

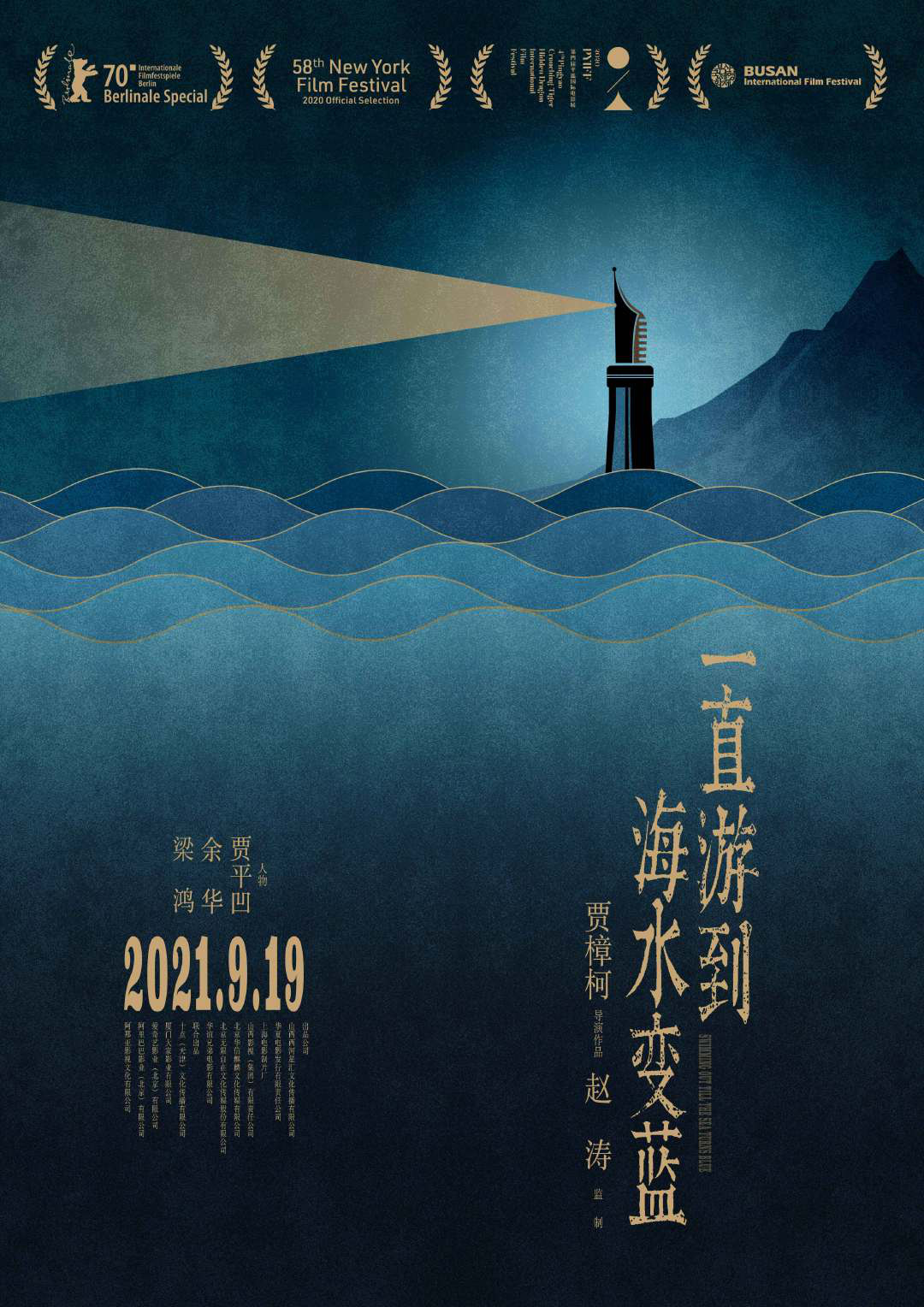

纪录片《一直游到海水变蓝》:影像里的文学故事

来源:更新:2022-01-10

原标题:《一直游到海水变蓝》:以影像讲述文学与村庄的故事

在中国现代文学史上,文学与村庄、乡土、故乡有着割舍不断的关系。不少作家都是从村庄出身、成长起来的,村庄也是很多作家创作的灵感源泉,为他们提供了艺术生命的滋养和源源不断的创作素材。贾樟柯执导的纪录片《一直游到海水变蓝》,通过对数位作家及其亲属的采访,以“影像口述史”的方式,讲述文学与村庄的故事,给人耳目一新之感。

影片首先高度肯定了村庄对中国乃至人类的重要价值。对于有着几千年农耕文明的中国而言,村庄无疑为社会的成长作出了不可磨灭的贡献。影片开头,是一组农民劳作的雕塑,片中还穿插了不少田间垦植、收获的画面,以及于坚的诗句——“劳动使他高于地面,但工具比他更高。高举着锄头,如同高举着劳动的旗帜”,表现出对村庄劳动者的赞赏。前两章的标题“吃饭”“恋爱”也是对村庄之于人类价值的凝练,恰是无数村庄劳动者在大地上辛苦垦植,才解决了人类的吃饭问题,在此基础上,人类才得以恋爱结婚、生存繁衍。能够说,村庄是人类生存的根本,而生存,是一切文学艺术的根本。

《一直游到海水变蓝》的核心意旨,恰是要重回村庄故土,发掘文学之“根”。影片对每一个作家的访谈,都是在其故乡或生活多年的地方展开的,在极具现场感和历史时代感的个人化讲述中,揭示出村庄故土对作家创作的重要意义。

片中出场的第一位作家是“山药蛋派”代表人物马烽。马烽曾多年生活和工作过的地方——山西汾阳贾家村,恰好也是导演贾樟柯的故乡。由于马烽已过世,由马烽的女儿段慧芳坐在其塑像旁边,讲述她父亲的人生经历、创作情况,以及与山西村庄解不开的缘分。贾家村居民宋树勋、武士雄回忆了马烽当年在村里开展工作的情况,与段慧芳的讲述互为补充。

在对贾平凹的访谈中,贾平凹讲了自己小时候的家庭状况、读书求学的过程、以及如何走上写作道路。他特别提到,当自己的写作陷入迷茫和困惑的时候,就选择回到老家商洛,骑着自行车四处访问邻近的村落。该时期贾平凹写了大量的中短篇小说和散文,包含代表性作品《鸡窝洼人家》《浮躁》等,写的都是商洛的故事,是站在故乡商洛来看世界的。

余华生动地论述了自己的生活经历,好比幼年时期随家人搬到浙江海盐生活、很早就对死亡有近距离接触、高中时读了些没头没尾的小说后自己想象结局、懵懂少年对异性的好感、高考失利当了牙医、多次被退稿后终于成功等,他的代表作《在细雨中呼喊》《活着》也都是以村庄为背景的。

在故乡河南邓州,作家梁鸿面对镜头,倾诉了童年时代母亲瘫痪在床、父亲和子女关系紧张、大姐为一家人无私付出等诸多旧事,期间数度哽咽。带给她幸福和苦楚的村庄梁庄,后来却成了她在北京魂牵梦萦、难以割舍的地方,促使她写出了《中国在梁庄》《出梁庄记》《梁光正的光》等作品。

通过以上作家及其家人的讲述,能够看出,村庄或小镇的生活经验,恰是这些作家从事文学写作的出发点,也是他们文学世界的精力原点。

影片对作家的选择有其用意。四位作家,在空间上涵盖了中国的西、北、中、东等不同地域,在时间上纵跨新中国成立后的各个年代。此外,片中还插入了2019年首届吕梁文学季活动现场作家和评论家如莫言、苏童、李敬泽等人发言的片段,提供了当下文学成长的一个鲜活生动的横截面。极具历史感和现场感的讲述,建构起作家人生经历与文学想象世界的密切关联,使观众近距离地感受到村庄对于文学写作的根源性意义。同时,在作家们关于文学和村庄的讲述中,也勾连出现代中国社会的成长史,折射出现代化进程中村庄的变迁,提醒人们关注村庄,记住乡愁。

除了表现作家等有名人物外,影片还把镜头对准大量普通人,呈现了一幅幅平常无奇的芸芸众生的面孔。其中一些人立于田间、野外、村头,朗诵着有名作家或诗人创作的优美篇章中,在那一刹时,生活重压一扫而空,沧桑的脸上闪烁着超越庸常的光芒,充足浮现出文学的力量,令人心生激动和敬意。

总而言之,电影《一直游到海水变蓝》既有对现实的关注和注目,也有向上的超脱与空灵,彰显出贾樟柯对村庄故土的深沉眷恋和对人文幻想的执着呼唤,是一部兼具纪实性和诗意性的优秀之作。(作者:周仲谋,兰州大学文艺评论中心履行主任、文学院副传授)