资讯分类

还原战火纷飞的上甘岭 《跨过鸭绿江》即将上映

来源:更新:2022-01-10

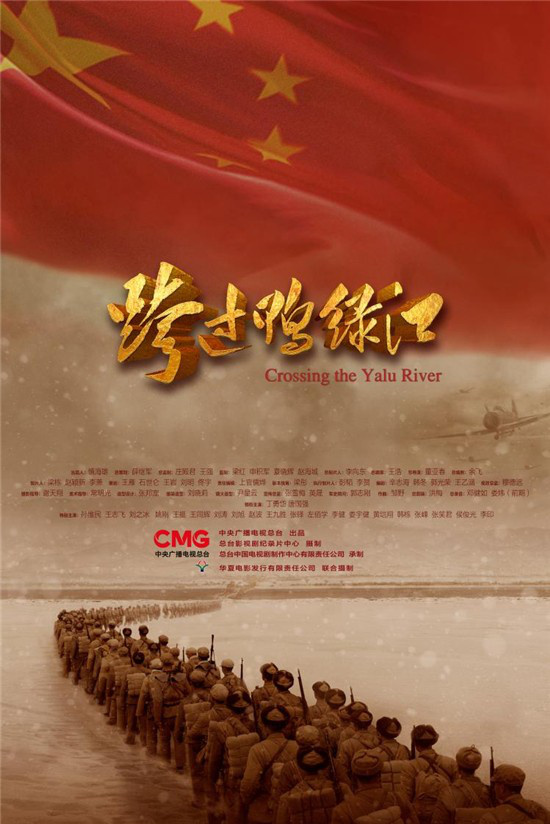

1905电影网讯 11月25日,在上甘岭战役美军撤退69周年纪念日这天,电影《跨过鸭绿江》宣布特别献礼内容,致敬最可爱的人,影片将于近期登陆国内院线。

《跨过鸭绿江》集结了国内顶尖的主创阵容,丁勇岱、唐国强等在内的实力派演员的加盟,也让《跨过鸭绿江》对史实的还原更加逼真。作为一部“全景式、史诗性”展现抗美援朝战争的电影作品,《跨过鸭绿江》以中国人民自愿军司令员兼政治委员彭德怀在板门店休战协定签字时的回忆作为切入点,借由倒叙手段全面详实地展现了抗美援朝战争。而其中的“上甘岭战役”,也在《跨过鸭绿江》中有着不同以往的全景重现。

以史为本

《跨过鸭绿江》重现全景统摄下的上甘岭战役

电影《跨过鸭绿江》完整记录了抗美援朝战争的过程,不仅全面展现了中国人民自愿军对战以美国为首的“结合国军”的全部抗美援朝战争过程,并将从战前国际形势快速变换,到板门店休战协定签订时的国际形势变化巧妙融入影片中。东西两线和五次战役的全时空格局,以及防御战、运动战、阵地战、坑道战等多场不同特质的激烈战斗,都在《跨过鸭绿江》中有着精准呈现。

为了全景还原抗美援朝战争,《跨过鸭绿江》以历史为本,在影片的历史纵深、国际视野、美学品德、史诗风范的基础上,优化内容、打磨细节,基于历史背景与事实,用接近抗美援朝战场真实的方式,让观众更直观地亲历惨烈震动的战火硝烟,感受爱国将士的豪情血性。

相较1956年上映的经典电影《上甘岭》,《跨过鸭绿江》将上甘岭战役置于更为巨大的“立国之战”史诗叙事中,从而使其的历史意义和价值获得了更高维度的表现。不同于此前主旋律作品多用以小见大的方式引发观众更深层次情感共鸣,《跨过鸭绿江》在聚焦战场一线奋勇拼杀的战士之余,也用笔力精准刻画了细致刻画了抗美援朝战争期间中、苏、美三国领导人的博弈。

让“上甘岭战役”不再仅仅只是战场单一维度的呈现,多线叙事的角度也让《跨过鸭绿江》增加了历史纵深感,黄草岭、飞虎山、三所里、松骨峰、长津湖、汉江、铁原等多场标志性战斗的细腻描摹,也让《跨过鸭绿江》在全景还原历史之余,更具历史厚度。

影片中除了战争场景极力还原真实以外,出场的英雄人物事迹也经过了细心考究、严丝合缝遵循史实,这使得电影有如一本“影像”历史,让观众在观影时,对历史拥有更加正确的认知。

值得一提的是,《跨过鸭绿江》中数场毛泽东与彭德怀的戏份中,台词与历史记载惊人一致,尤其是当彭德怀第四次战役回国向主席报告说起毛岸英的牺牲时,主席强忍悲痛,淡淡说出了那句“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”。影片只用相符历史的寥寥数笔,就勾画出当时情景。

以精力为旗

《跨过鸭绿江》硬实力强担当传递不灭精力

虽然主旋律题材近几年在电影市场上赢得越来越多观众的爱好,但如何更好地将主旋律故事和精力用电影载体表现出来,始终是院线电影的大课题。为此,《跨过鸭绿江》除了用全景还原抗美援朝战役,更在制造过程中恪守历史,只为将抗美援朝精力传递给观众。

在此前宣布的预告片中,两年九个月的战事中百万自愿军的英姿可见一斑,足以让观众对《跨过鸭绿江》所展现的全景式还原抱有信念。但《跨过鸭绿江》想要带给观众的,不只是对历史的真实还原。通过走进历史,让观众通过《跨过鸭绿江》感受到抗美援朝这场“立国之战”背后的意义,才是影片竭尽全力,用全景式的真实去传递、用纪实性的手段去描述、用史诗感的镜头去承载的。抗美援朝作为一场“立国之战”,是中国人民在经历百年屈辱后,拼尽全力保卫自由、和平的幸福生活的战役。

战争的胜利不是全部,《跨过鸭绿江》想要让观众感受到当年爱好和平、神往自由的中国人否决压迫、对抗强大侵犯者的坚定信念,以及对美好和平的保卫和保持。全时空、全视角的大格局只是手腕,用气概蓬勃的抗美援朝历史画卷,再现站起来的中华民族的英雄气概,这才是《跨过鸭绿江》的目标。

在现在主旋律作品当红、越来越多观众被唤醒并自觉接近历史、激发民族自豪感和认同感的今天,以全景维度具象式再现历史的《跨过鸭绿江》更具历史意义,在让观众全面感知、了解抗美援朝历史的同时,更能领会抗美援朝的不灭精力。

为此,秉承基于史料和真实事件的夯实创作,《跨过鸭绿江》以科普性和历史观为创作初心,在艺术表达和真实性上做到了有机均衡,在好看、震动之余,依然保持了本真。《跨过鸭绿江》用“大事不虚、小事不拘”的全景记录,多看重角还原真实历史;在史诗的宏观叙事中,又见全方位的人物刻画,构建铁骨铮铮的英雄群像;在历史真实的基点上展现审美艺术的表现力,到达历史真实和想象真实的均衡与融合,有温度、有立场、有细节地传递家国情怀。