资讯分类

影评:《寄生虫》到底谁寄生了谁?

来源:网络更新:2022-01-10

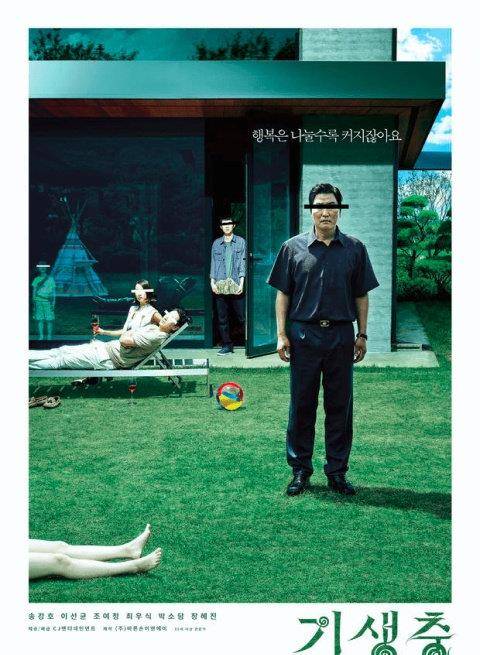

《寄生虫》,韩国导演奉俊昊在戛纳电影节凭借此电影作品成功为韩国赢来首枚金棕榈大奖,获得全球很多国家观众的好评。该部金棕榈电影又是一部通俗易懂却又不失深度的不凡作品,与我上次推举的另外一部2016年的金棕榈作品《我是布莱克》一样,都是以反应社会底层环境的问题引起大众的情感共鸣,以返璞归真的电影语言放低姿态赢下大奖。这年头能够做到放下姿态的导演不多,尤其是想要夺得国际大奖的大导更是喜欢迎合各大国际电影节评委的品味,作品比较含蓄晦涩,却有点孤芳自赏的意境。

整部影片环绕寄生这个主题展开篇章,实在耐人寻味。

影片因为是韩国有史以来第一次获得金棕榈大奖的作品,自然就吸引了很多人的眼球。So,网上关于《寄生虫》这部电影的影评也是数不胜数。好的影评也有很多,同时也有一些让人哭笑不得的观点,好比说豆瓣网的某位仁兄对此电影的某个观点:

所谓“尿尿所带来的深度思考”

“影片的基调改变是在一场大雨之后,这场大雨彻底冲刷了宋康昊一家人的生活和意识,其实这在前面已经有所呼应,电影开篇就是一个醉鬼在他们的家门口撒尿,一共撒了两次,隐约也是预示这个家庭最后会被大雨冲散。”

尿尿都能被你上升为某种预兆,请问你的根据是什么?虽然文艺评论方面崇尚千人千面的多元化,但是这种主观性太强的东西,缺乏根据,不应当以此断定其就意味着暴雨淹家,这是一种过于草率的行为。何况,即使这种预兆是真的,这对整部影片又能起到什么推动作用呢?就如同以前上学的时候语文老师跟我们讲解课文的时候对“蓝色窗帘”这样的词眼划重点一样,所谓“蓝色窗帘”也被认为是主人翁的某种愁闷的心境,按照现代比较流行的一个桥段,我们获得的反馈应该这样的:

“我没说过这样的话。“——鲁迅

窗帘就是蓝色的,有的时候对于某些环境的描述并不必定就是某种内心的影射,对于环境的描述更多的时候是为了让全部作品看起来更自然逼真,不然全部写人的行为动作和心境,你能想象到小说中的那些故事是发生在什么样的一个场合吗?

我认为像这样的影评大多情况下是还没有脱离填鸭式教学的一种缺乏独立思考的表现。脱离了机械的教学方式,我们应该彻底解放我们的大脑,而不是按照学校老师的那种依附教材反复讲解的思维套路。

整部影片《寄生虫》的剧情是比较线性的,与大多半被大导惯用的并行蒙太奇式的多条剧情主线论述手段不同,通过整部影片的剧情来看,如同一个从头至尾的长镜头,以住在便宜的半地下室出租房里的一家四口的”寄生“行为为主线贯彻始终,整部影片也就更容易通俗易懂,导演摒弃了那种几乎被用滥的并行蒙太奇的审美,返璞归真。假如通过这种贯彻始终的”长镜头“也能拍出有深度的电影作品,就足见其功底可见一斑。

一家四口合照

整部影片最让我匪夷所思的就是,这样一部影片让我同时感受到了多种不同的情感过程,影片前半段对于一家四口通过筹划一步步达成自己的筹划,每个人都在同一个有钱人家获得了一份工作,全部过程让人看得津津有味,让人不禁佩服这一家子完全就是个天才骗子家族啊,猎奇感十足;而影片后半段则逐渐将这种情感转换为恐怖、同情还有对现实社会的反思。

被这家人的老妈所取代的那位原来的保姆原来一直以来将其因为在台湾开蛋糕店做生意倒闭后欠了满屁股债的老公养在了这个豪宅的地下室里,想想就认为特别恐怖,平时看着几乎与险恶毫不沾边的豪宅偏偏存在着这样一个阴暗面,天天宅子里面都不仅仅是有主人一家人,另外一个男人暗中生活在地下,如同巢居在蟑螂窝里面的蟑螂一样。

所以,整部影片带给观众的情感张力比较大。

最为人津津乐道的无非有两点,一个就是“穷人身上的那种气味”,还有一个就是“社会底层和上流社会究竟谁才是寄生虫?”

此影片在港台地域还有《寄生上流》和《上流寄生族》这样的中文名称,而韩国本土的此影片名为《기생충》,英语名称为《Parasite》,韩文名称和英文名称以及大陆的电影名称相对来说更讨我的喜,我也认为《寄生虫》这样的名字不长也不短,不多也不少,很容易给人想象的空间。而《寄生上流》和《上流寄生族》这样的电影名称感到有点画蛇添足的意味,多此一举,主观成分过浓,给影片提前打上了某种烙印,这个烙印导致观众无法跳出这一单一的角度。

谁说穷人是上流社会的寄生虫?

挂在墙上的奖牌

影片一开始,我们能够看到半地下室房屋墙壁上挂着的1992年5月1日由城南市厅颁发给朴忠淑女士(主人翁一家的妈妈)的韩国第21届全国种别田径银牌,这么一块银牌足以证实那个老妈年青的时候也是一位国家栋梁,这么一位栋梁却在现在过着最下层的贫穷生活,需要依附寄生在有钱人的身上得以苟延残喘,这究竟是一个什么样的世道?空有一身本领却得不到重用。难道说这终究是有钱人的天下?

关于老妈这么一块金子为何在现在如此暗淡湮没,影片并没有很负义务地赐与我们解释,完满是由我们来加以脑补,而本来这是一个能够充足解释社会乱象的有利细节。很是遗憾。

另外,儿子虽然不是真正的大学生,文凭是通过那位女儿来用ps进行捏造的,但是其自身的英语教学水平也并没有什么大的不足,并且很奇怪地,一家四口即使用了让人鄙弃的下贱手腕分别在同一个有钱人家各安其位,英语家教、美术兼心理治疗师、保姆以及司机,每个人在自己的岗位上似乎也没出过什么大的纰漏。这难道不是对他们一家四口的工作才能加以肯定的一种表现吗?

身在这样一个弱肉强食的现实社会中,人们就如同蟑螂一样,实在饿得没有东西吃的时候甚至能够去啃食同类,这似乎又是大多半寄生虫的某种共性。被他们用低劣手腕驱赶出去的保姆还有年青司机同样是“寄生虫”(贴切点说应该是共生),被他们的同类断送了生活的饭碗和前程。

但是这并非是寄生虫的表现,“寄生”和“共生”是两种意思略有不同的概念,其实现在穷人为有钱人服务,虽然有很多接近于“寄生”的形式,但是我们要留心一点,这一家四口每个人都在为雇主服务,并没有单方面的攫取有钱人的生活资源,他们也会以本分的工作来回报有钱人一家。就如一家四口在影片中宅子主人出门后齐聚在客厅里喝着酒共享天伦的时候,老爸比较愧疚地担心那位被辞退的男司机是否有找到工作,一家四口没有丧尽天良到毫无人性,但是就如同女儿所说,“我们只要管好我们自己就行了”,有句古训很贴切:“穷则独善其身,达则兼济天下。”,毕竟“仁慈是一种有钱人才能选择的生活立场”。

谁又说有钱人就是穷人的寄生虫?

影片中也同时存在着一些容易误导观众的细节。

好比一家人在影片开头给一家披萨店做暂时工的时候被披萨店的老板借口劳动产品不合格扣下10%的工钱;

好比儿子去面试英语家教的时候,豪宅女主人给工资的时候左思右想后又将放到信封里面的家教工资抽回了两三张钞票。

这样的细节估计很多观众在看完之后就开始高潮了,这难道不是有钱人在盘剥穷人吗?但是这并不能说明有钱人是寄生在了穷人的身上,自从人类有了货币,有了市场之后,这种盘剥行为肯定是有的,但是这是市场导向的结果,假如你认为这里工资给的少,你能够去找更高的。每人拦着你换一份工作。但假如想以这种细节来表现为有钱人”寄生“在穷人的利益之上,实乃无稽之谈。

那么到底是谁寄生了谁?

豪宅女主人

假如硬要说谁才是那个寄生虫的话,那位傻得可爱的有钱阔太太还有那位住在地下室三四年的保姆的老公勉强能够算得上是寄生虫。正如剧中台词:

“这位女主人真好骗,人真好,她太仁慈了。”

“什么仁慈?有钱才能仁慈,我要是有钱了我也会仁慈。”

影片一开始,儿子去豪宅里面试英语家教的时候,保姆去找女主人来接待这位即将面试的家教,女主人趴在院子里面的桌子上睡得死死的,保姆叫了几次都没唤醒。这种家里有保姆带孩子搞家务的家庭主妇,简直过着衣来伸手饭来张口的日子,不需要上班,不需要做家务,啥也不用干,天天就这么慵懒地在那睡觉,身为一个中年人,这样的日子有意思吗(女主人画外音:非常有意思)?这简直就是个典范的寄生虫的习性啊,完全靠男人养活自己。然后还特别仁慈。

典范的”有钱才能仁慈“,不需入尘凡,如何不仁慈不天真?

其实说女主人是寄生虫也有点过分,毕竟人家为男主人生了俩娃,还提供了终身性福福利…清除这些,其实她的生活方式与寄生无二。

原保姆夫妇二人

保姆的老公自从在台湾做生意破产后为了避债一直躲在豪宅的地下室里靠身为保姆的老婆偷用主人家的资源来养活度日,一直就这么生活了四年多。缺胳膊少腿吗?

不缺也不少。

唯一的回报,就是每次男主人回来的时候,帮男主人打开楼梯上的灯,简直就跟声控灯是的。

初次在外他还有为这个社会或者为男主人一家提供什么其他有价值的劳动吗?

没有。

唯一能做的,就是为主人祈福,希望主人能够平平安安,因为只有这样,他才能有源源不断的食物等生活必须品来寄生下去。这不就是典范的寄生虫的思维吗?假如宿主死了,寄生虫还得另寻下家宿主,也很麻烦的。

所以,影片最后为什么这个保姆的老公拿刀刺向这一家四口也就有了明显的念头和谜底。很多人都以为最重要的仇恨起源于保姆被一家四口中的老妈一脚踢下楼梯致死,实际上还有另外一个原因,他们一家四口破坏了这四年多来的稳定的寄生生活,从此再也没有老婆来救济他,他们打破了这样的均衡。

影片一波三折的剧情掩盖了部分瑕疵。

影片开头儿子对于假扮大学生去做一名英语家教这样的想法稍微有点抵触,但是在后来学历作假、以及谎称熟悉一位美术专业的有名教育人物的时候,心理跨度太大了,没有通过一些手段来表现儿子的那种如何从道德层面的抵触逐渐变成一位骗子高手的。完满是为了剧情需要而存在的一种表现。

你认为《寄生虫》中谁的演技最好?

我认为是那位保姆。

这位保姆从一开始带着眼镜穿着职业装的外表光鲜过度到被赶出豪宅后在大雨中落魄的无奈,然后又转变为因为无意中发现一家四口的把柄而洋洋自得的形象,这些特写甚至有点喧宾夺主了,演技高于主演的表现空间。

当然,剧中那位爸爸扮演者宋康昊已经是导演奉俊昊御用演员的常客了,之前也合作过导演的有名作品《汉江怪物》,在《寄生虫》里的演技也可圈可点。