资讯分类

华语乐坛已经沦为抖音的伴奏

来源:网络更新:2022-01-10

文|李北辰

余下只有噪音。

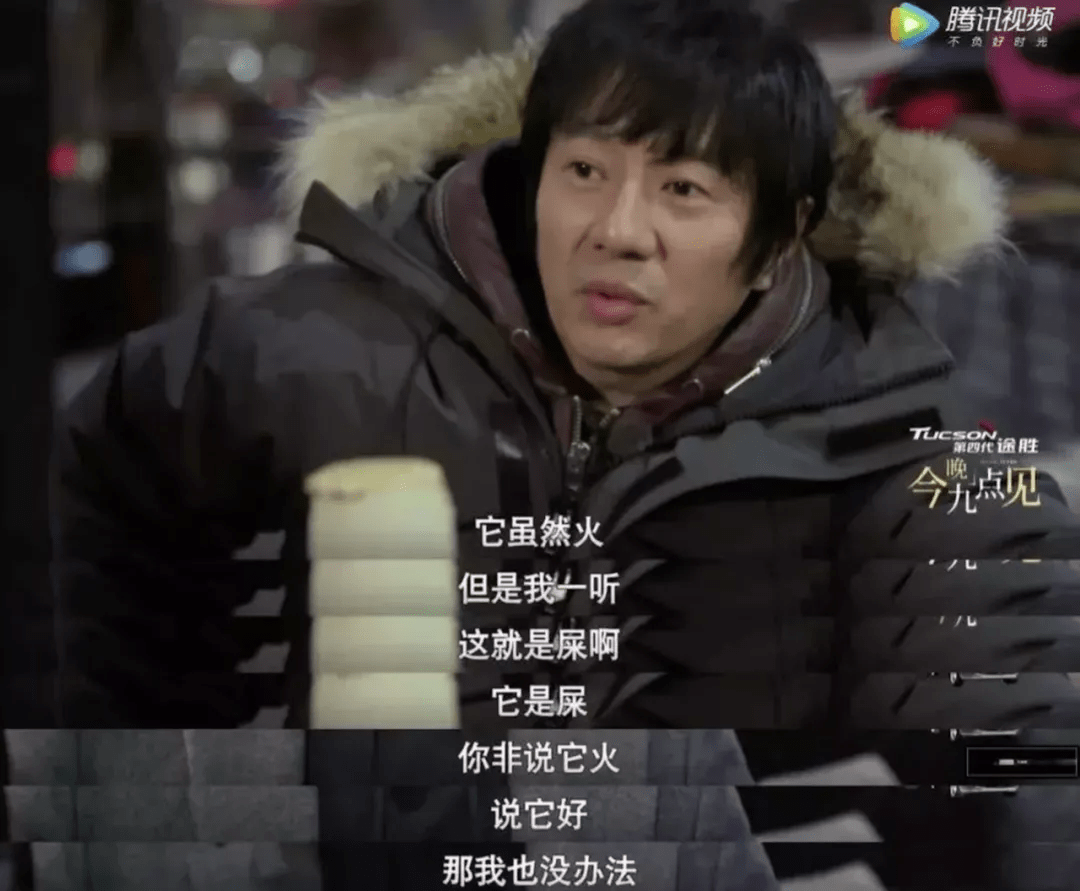

用往日乐评人王小峰的话说,现在的华语乐坛,不是青出于蓝式的进化,而是黄鼠狼下耗子式的退化。

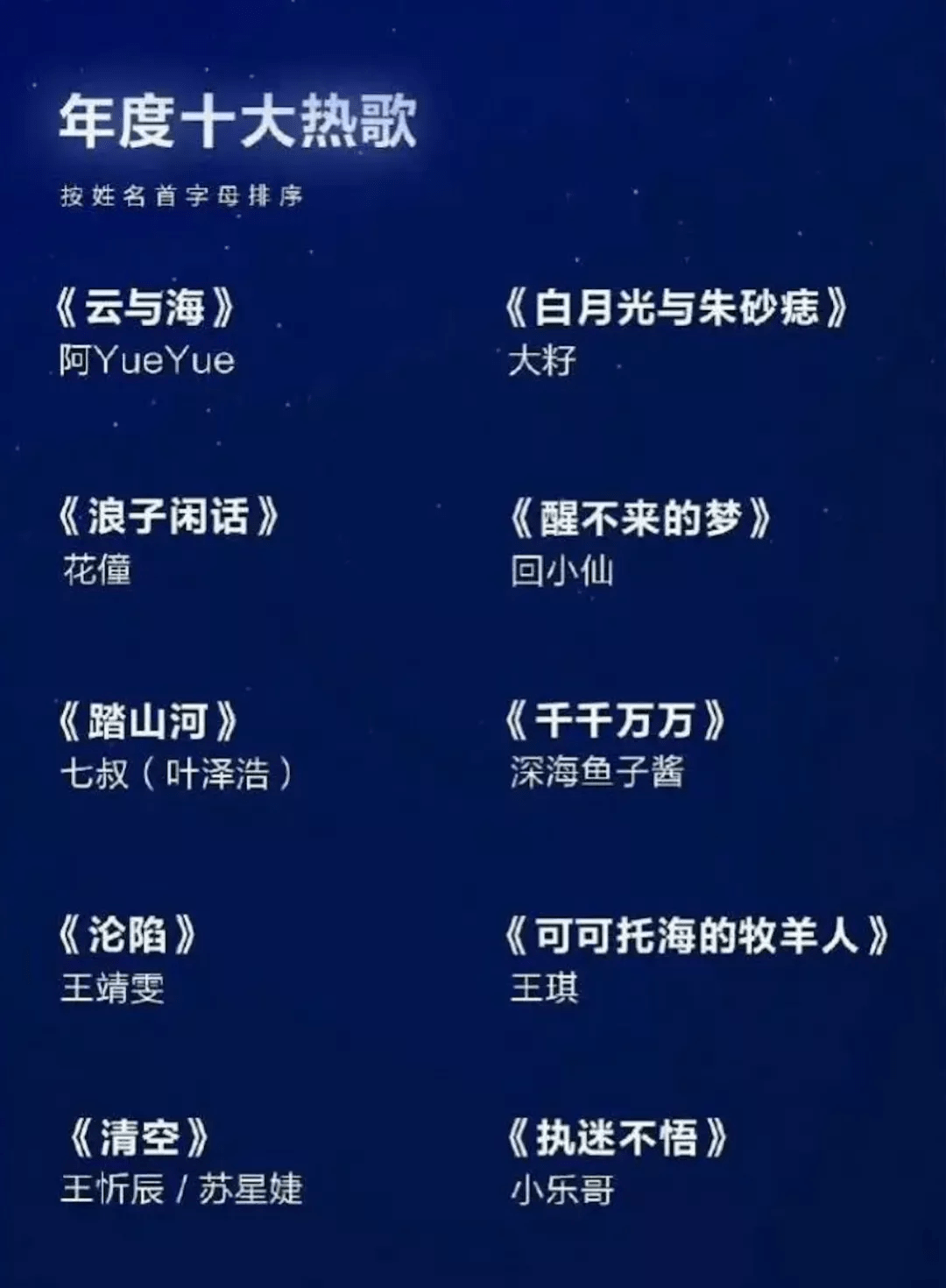

事情你可能已经知道了,腾讯音乐最近搞了个年度十大热歌,分别是:《云与海》《白月光与朱砂痣》《浪子闲话》《醒不来的梦》《踏江山》《千千万万》《失守》《可可托海的牧羊人》《清空》《执迷不悟》。

几乎都是抖音神曲。

互联网是有记忆的,当流行史学家回望2021年的最热歌曲时,也许会认为困惑,就这?

是的,就这。

是的,一切都变了,全部华语乐坛,呈现出一片一旦抽掉了粗鄙的砂砾基础便会崩塌崩溃的繁华:华语乐坛最流行的部分,已经沦为抖音的伴奏。

而那些真正优秀的歌曲(2021年当然也诞生了不少好歌),却没有机会进入大众视野,只能彷徨在歌手自家粉丝的后花园。

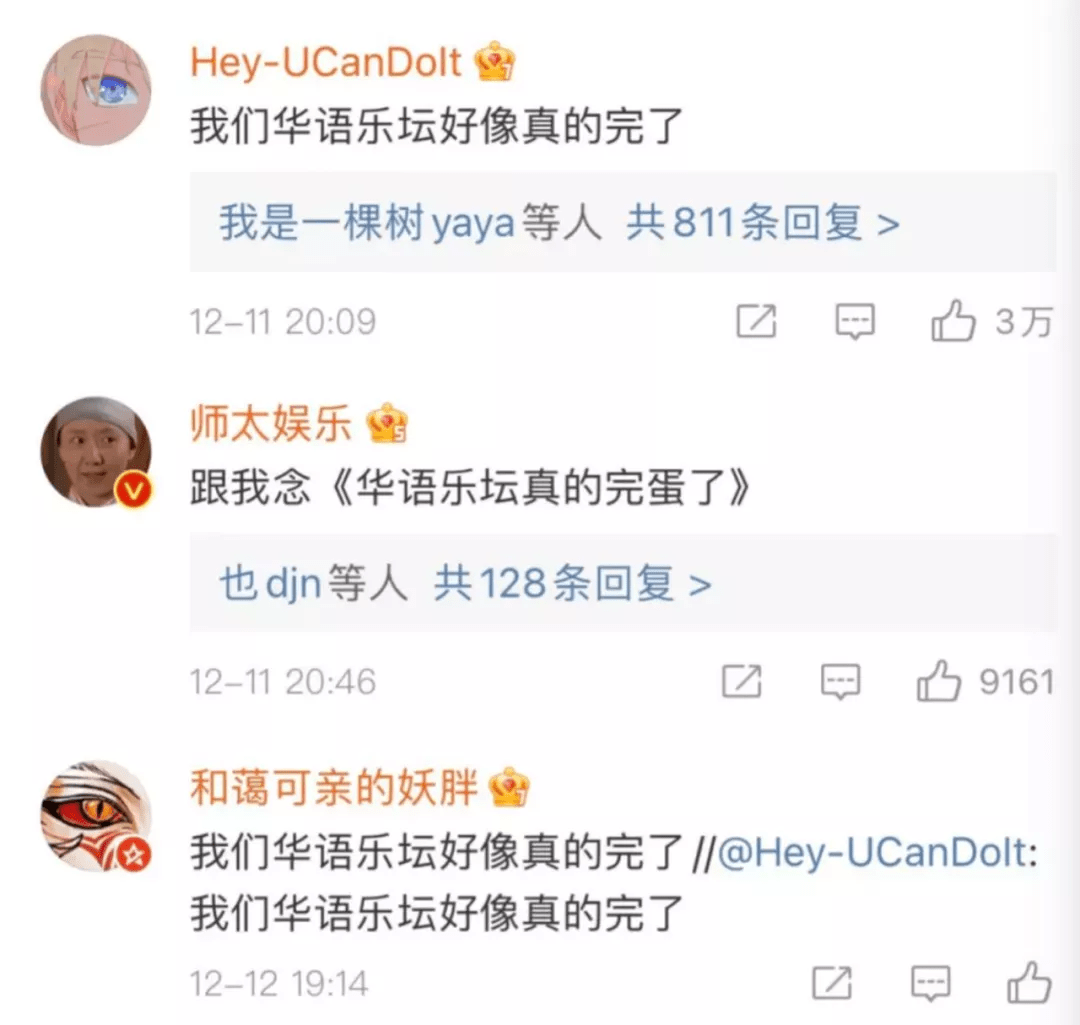

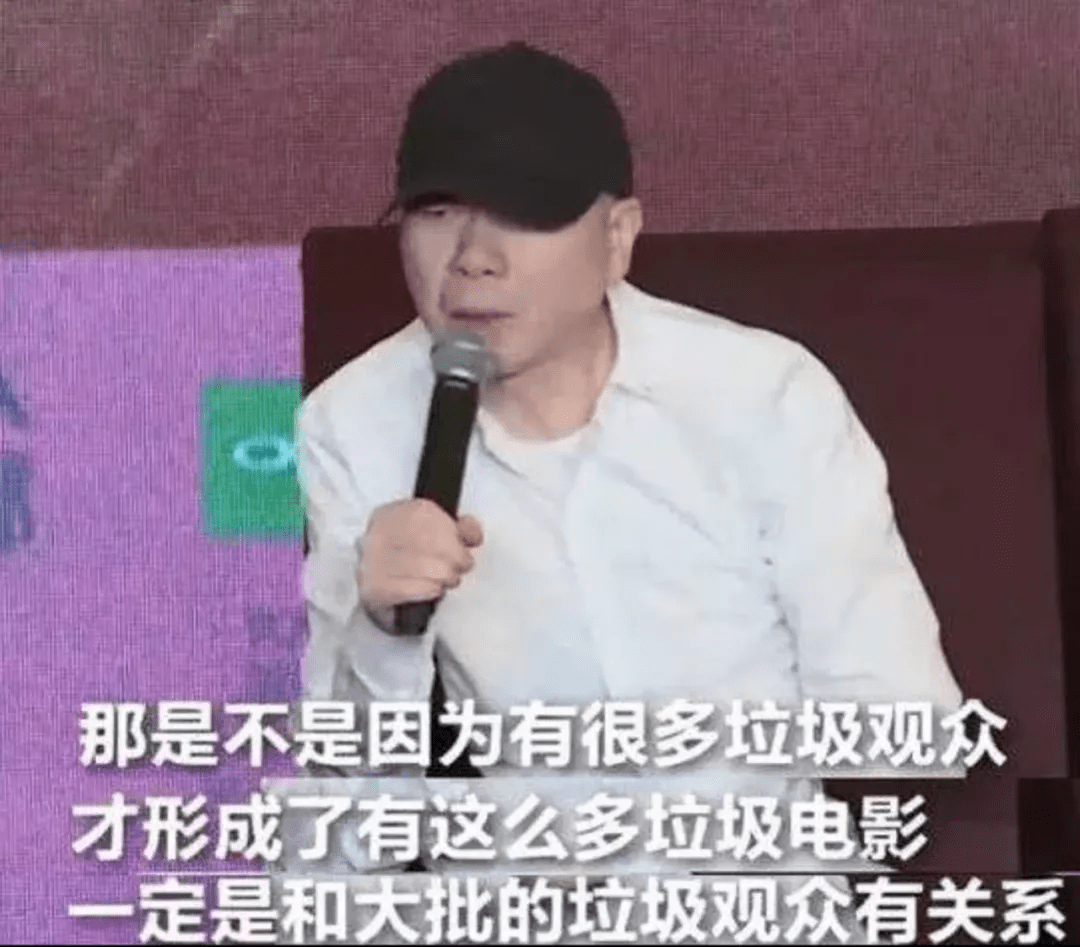

这能怪谁呢?怪大众吗?

大众的审美才能一直没变,这些审美价值贫瘠的歌曲过去也有,一直都有,只不过是以彩铃的方式,现在它们则被集体请上了顶级颁奖礼的大雅之堂,算是被主流歌坛完成了“官方认证”。

有人说这叫“文化下沉”,我看还是尼尔·波兹曼说得对,这叫“文化向技巧的让步”:审美民主化的时代,一切算法说了算。

要知道,过去的行业颁奖是由精英主导,“十大金曲”起的是价值引领的作用,此次则完满是数据说了算(也不看看主办方是谁),“十大金曲”只是无情地呈现了我国大众文化生活的真实面孔——这十首歌确实是最相符当前以小视频为首的主流文化气质的歌。

这也再次印证:大众永远是慵懒的,其审美取向永远是投喂式的,对音乐的立场永远是来者不拒的。

就像乐评人呆若木一说的那样:以前(正统音乐市场)给的东西好,就有“黄金时代”,现在没地方集中供给了,大家到处乱吃,就一边刷短视频懒得找新歌听,一边说“还是以前的歌好听”,听新歌全靠算法推,推着推着自然就数据至上,下沉了,能去自觉寻找音乐的人是极少数。

这意味着什么呢?

查理芒格说:“获得一件东西的最好方式,就是让自己配得上它。”

这意味着,不同于20年前华语乐坛的神仙打斗,20年后日趋枯萎的大众文化环境(不只是音乐),已经“配不上”拥有一个更好的华语乐坛。打个不恰当的比方,就像猪只配吃猪饲料,在这么啥也不是的文化环境里,大众只配得上听这些歌。

旧事萦怀并无意义,我亦不想美化过去,我只是认为,总有人喜欢劝恋旧之人:嘿,要向前看,展望将来。可有时候恋旧,难道不就是因为看不到将来吗?

台湾歌手黄舒骏有首歌叫《改变1995》,里面有句歌词深得我心:“只有流行,没有音乐,我看你眼不见为净,也是好事一件。”

各位,余下只有噪音,戴上降噪耳机,求个耳根清净吧。

作者:李北辰,独立撰稿人。同名微信公号:李北辰