资讯分类

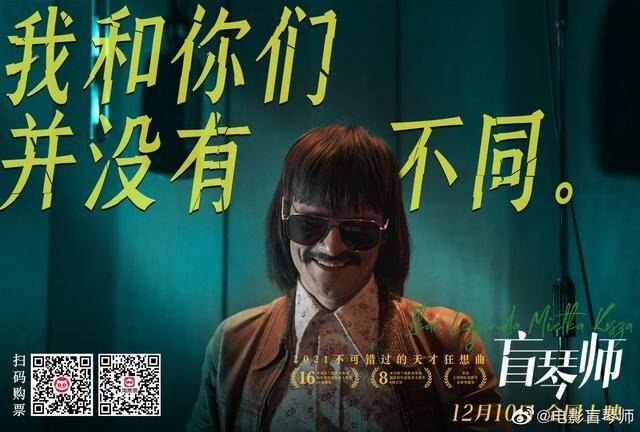

年度压轴口碑好片预定!波兰电影《盲琴师》感动上映让鲁豫破防

来源:网络更新:2022-01-10

波兰电影《盲琴师》正在热映中,作为一部包办了口碑和大奖的高质量影片,《盲琴师》让影迷得以在2020年的尾巴,在影院再次感受电影触及人心的震动和激动。自由跳跃的爵士乐、细腻的情感表达、演员惊人的演绎,完美再现了波兰盲人爵士钢琴家米耶特短暂又灿烂的平生。

《盲琴师》主角米耶特的平生只有短暂的29年,这本该是一个悲痛的故事,神奇的是,当你看过《盲琴师》、真正走进这个天才的内心世界,感受到的不止是对他孤单的深刻共鸣,更有对他对抗不公平命运的敬佩。

儿时的米耶特也曾经历过同龄孩子的快乐和幸福,父亲忙完农场的工作到家会给他一个大大的拥抱,拥挤但是暖和的家里,弟弟咿呀学语、母亲耐心地教他熨烫衣物,年幼的他怎么也不会想到此后命运赐与他的苦楚和出色。

幼小的米耶特被诊断出视觉神经严重受损,几乎完全失明。母亲无力地坐在他身边,用花朵、天空和音乐教他记住颜色,红色、黄色、蓝色成为了他眼中最后的色彩,对家的暖和记忆也逗留在了这个时刻。

《盲琴师》中童年的米耶特让人心碎,前一秒疼爱他的父亲还在抚摩他的脸,下一秒却把生病的他抱进马厩、奋力抽打马匹,想让这个失明的儿子死在马蹄下。吃惊的骏马、马厩噪杂的啼叫,打碎了米耶特对父亲的信赖和依附。

为了掩护他,母亲将米耶特送去寄养,母亲分开时关住的那扇门,成为了米耶特此后人生中不断回忆的苦楚。

在《盲琴师》中,这扇门成为了米耶特被抛弃的隐喻,童年被挚爱抛弃成了他挥之不去的阴影。他渴望被爱、更害怕身边的人分开。小时候的米耶特会在和修女互道晚安后,伸出小手挽留;成年后他遇到了音乐上的灵魂伴侣苏莎,自由明媚的萨沙带给了他音乐上的共鸣,却无法成为他生命中的伴侣。

渴望被爱让米耶特勇敢地表达自己的爱意,害怕分别又让他固执地想要干扰萨沙自己的生活。哪怕是之后遇到了善解人意的玛塔,米耶特的率性还是让他失去了这个可贵的爱人。童年的伤痕让米耶特在情感中偏执和天真的像个孩子,也让他无法维系一段稳定的情感连接。

但神奇的是,看《盲琴师》时你会为米耶特的不羁率性气恼,却完全不会憎恶他。当他激动地伸手触碰属于自己的钢琴时,镜头外的人也能感受到那种孩子般的高兴;当他第一次见到自己的爵士乐偶像,害羞地索要签名时可爱得就像是自己身边的朋友。也因为这样,《盲琴师》超越了语言、时间、地域,让我们感受到了一个天才活生生存在过的平生,也感受到了对米耶特而言,音乐有着多么重要的分量。

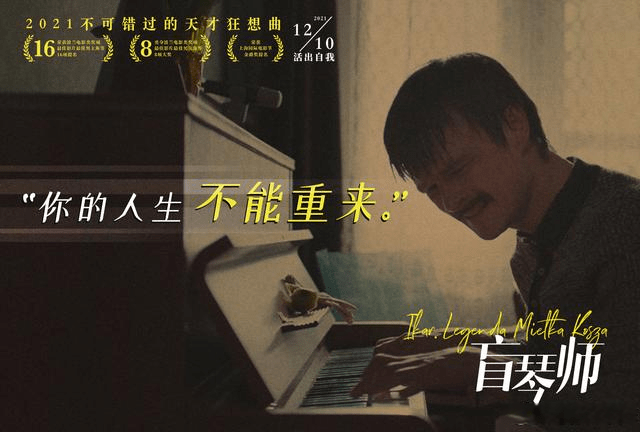

对他来说,音乐不是娱乐和消遣,而是拯救生命的浮木。当幼时的他孤单地趴在寄养学校的窗口,钢琴的声音能够让他露出笑容,而惊人的天赋,让米耶特将盲人和钢琴家这两个看似遥远的选项,完美地结合在自己身上。

电影《盲琴师》用美好的自然风景、动人的故事、细腻的演绎和高品德的音乐,完美再现了米耶特灿烂又短暂的平生,也用实力折服了一众影迷。在《盲琴师》的北京首映礼上,好评如潮,不少影迷一度旁观落泪。威望媒体也纷纷献上赞赏,演员高阳称赞主演大卫·奥格尼克“将盲人的孤单和内心的脆弱展现得淋漓尽致”,有名主持人鲁豫说它是“一部心碎又暖和的电影”。

从这点来说,《盲琴师》更给人一种悲悯的感到,它能够让人从米耶特生活的一些片段中笑作声,也能够从他的挣扎、困惑、苦楚中流泪,《盲琴师》让米耶特不止是一个天才和偶像,更像一个让人疼惜和敬佩的朋友。

生命中总有一些无法回避的苦楚和难以愈合的伤口,也会有一些会让人看到光明的美好,对米耶特来说,这种光明就是音乐。《盲琴师》正在热映中,不如走进影院,在出色的爵士乐中,走进天才的世界,目睹一段坎坷却无比出色的人生。