资讯分类

国产悬疑第一IP地位不保?看肖央玩转流量密码

来源:网络更新:2022-01-10

本文可能涉及剧透,请留意避雷

经历了改换导演、疫情延期等风波后,《误杀2》终于得以在大银幕上与观众们会晤,但随同着电影的质疑声也不绝于耳。原因很简单,《误杀2》讲述的是一个新的故事,和“误杀电影宇宙”的关系,或许只有类似的演员阵容与电影主创团队了。

能够看到的是,无论从故事还是电影宣发,用第一部的“旧瓶”装“新酒”,《误杀2》注定逃不开苛责的评判与拉踩对比前作的阴影。或许正因放低预期,才能够客旁观待电影作品本身。《误杀2》用“新点子”妆点了“新酒”,但是依然不可避免这些“老问题”。

为什么是“误杀”?

《误杀2》被质疑的第一关,就是“凭什么还叫《误杀》”。《误杀1》的命名起源于原版《误杀瞒天记》,那么讲述了全新故事的第二部,如何建立起和“误杀”这个冲突点,甚至“误杀电影宇宙”的口碑和影响力的联系呢?

看完了《误杀2》能够发现,“误杀”这个动词,或是说犯罪事实本身已经不再是整部电影的“麦格芬”。在第一部中,平平在对抗过程中误杀实保的素察是后续一切复仇以及揭黑行动出现的由头。

但是在《误杀2》中,肖央扮演的林日朗的儿子小虫被“偷心”建立在权力压迫的预谋前提之下,而林日朗对于萨丁(及其背后的市长)一行人的复仇也是建立在与犯罪小说形成互文之上。在电影最后,萨丁命令狙击手强行处决林日朗,实际上也在这位失意的点电影编剧的筹划之中。这一局,只有“杀”,没有“误”。

那么“误杀”这个情节究竟怎么表现在《误杀2》之中呢?电影主创在映后谈中给出的解读是“对于一个人的定义,也是一种’误杀’”。

“误杀”不仅仅是在生理上因为错误或失误或误会攫取一个人的生命,更是处于社会中的他者,因为主观意义(或是利益驱动下)“误会”或“误读”,而宣布另一个个体的社会性死亡。

所以在这个层面上,能够说,林日朗在本片中被“误杀”了两次,一次源于强权的压迫,一次则源于公众的否定。

所以,《误杀2》的名字不仅仅起源于对相应IP的继承,更是引导观众在观影过程中,对于“误杀”产生新的,或是说更多元化的解读,毕竟人是的社会动物。而这些具有批驳色彩的赋义,能够反应出了电影中的第二条叙事线索——公众的声音。

在林日朗的复仇犯罪表演实施完成后,整部电影的讲故事的“场”就缩减了不少,故事情景只有两个:劫持案发生的病院里,有大量公众围观的病院外。假如将这两个场景再简化成大家会熟悉的场景的话,就是“舞台”与“观众席”。

病院急诊大厅,是林日朗表演拷问强权以及发声的舞台,林日朗的妻儿所在的病院住院部,是为这场表演源源不断提供新的念头和支撑的“后台”,而病院外围观的群众,在媒介终端背后的所有人,都是这场表演的观众。

但是与传统戏剧或者电影舞台中封闭的双向信息传递不同,《误杀2》中呈现的舞台,是开放的“全景式监狱”。在围观林日朗的同时,戏里和戏外的观众已经对林日朗进行一次又一次的审判。

从最初释放怀孕人质时被盖章“好爸爸”、“好人”,到“杀死”警察后被鄙弃为“杀人犯”,“亏我们之前还帮他说话”,再到真相水落石出后,众人集体沉默,舆论的一而再三地反转,也像极了银幕外现实中天天都在上演的“反转新闻”。

对于“乌合之众”的描述和拷问在影视作品中并不新鲜,但是《误杀2》将前作生理性死亡延长至“社会性死亡”的命题,将“误杀”的概念扩大,使得电影的宣发和制造思路更加具有说服力。

并回归作品本身,帮助叙事拓展对于公平、正义、道德等多维度、深层次情感有更加多元化的商量,实则一个“新点子”。

所以,是崭新的故事,不再是物理或生理意义的“误杀”,《误杀2》的表达仍然具有说服力,并足以冲出银幕,使得银幕外的“审判者”们同样介入其中——和第一部中“查查他的观影记录”有异曲同工之妙。

一道单纯的银幕“海龟汤”

客观来讲,《误杀2》的悬疑塑造水平低于前作,但在悬疑之外,《误杀2》又走出来了一条新的“讲故事”的路。与前作从铺垫到解密再到回归的循环式结构不同,《误杀2》的开头使用了一种当下十分流行的推理游戏模式——“海龟汤”。

“海龟汤”是一种情景推理猜谜游戏,其玩法是由出题者提出一个难以懂得,不相符逻辑的事件,介入猜题者能够提出任何问题以试图缩小范围并找出事件背后真正的原因,但出题者仅能则以“是(对)”、“不是(不对)”或“没有关系”来答复问题。

《误杀2》的开场,没有铺垫,提刀就上,但林日朗看似“完美”的犯罪却处处显露着不合逻辑的地方——为什么不抢银行而是劫持病院?为什么不要钱只要“一颗心脏”?为什么不想见警察,却必定要见记者?这些不相符常理的问号连结部分近景镜头带来的暗示,使得观众不由自主地问出类似的问题,而随后电影镜头则用“是”或“否”为观众答复。

另一个悬疑元素出现在电影的中段,即劫走心脏的幕后真凶身份的反转。实际上身份反转这一点并不令人惊奇,甚至在萨丁出现的时候,有经验的悬疑片观众已经知道“必反转”,这段的亮点在于林日朗通过“诈死”、威逼等办法,成功塑造出了恐怖氛围,增加观众对于“反转”本身的期待。纵观整部电影的悬疑冲突点的布局,能够说非常工整,很相符戏剧三一律,但缺乏惊喜。

从“故事本位”到 “表演本位”

《误杀1》的成功也极大程度归功于原作的蓝本,虽然讲述的故事不同,但《误杀2》依然是一部翻拍电影,原版是同样遭受了“失心之痛”的2002年的小众美国犯罪电影《迫在眉梢》,但同时,你也能看到多部现实主义题材电影的影子。

肖央在《误杀1》中曾经说过:“当你看过一千部电影,你就会认为这个世界上根本没有什么瑰异的事情。”这句话同样也在本片适用。不知林日朗的编剧身份是不是主创基于黑色幽默的一种自嘲,但显而易见的是,悬疑色彩减弱之后,电影中情感的对冲就表现地尤为激烈,最为明显的就是表现在演员们无可挑剔的表演之上。

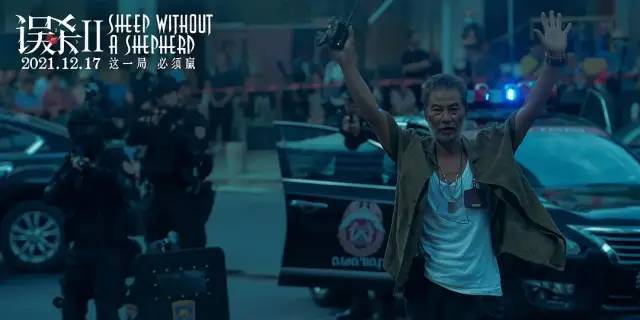

肖央扮演的林日朗能够轻易在作为父亲时的慈爱,作为不幸者的苦楚,作为行凶者时的癫狂,作为揭黑者时的绝望,作为“诚实人”时的谨慎和颓唐中自由切换。

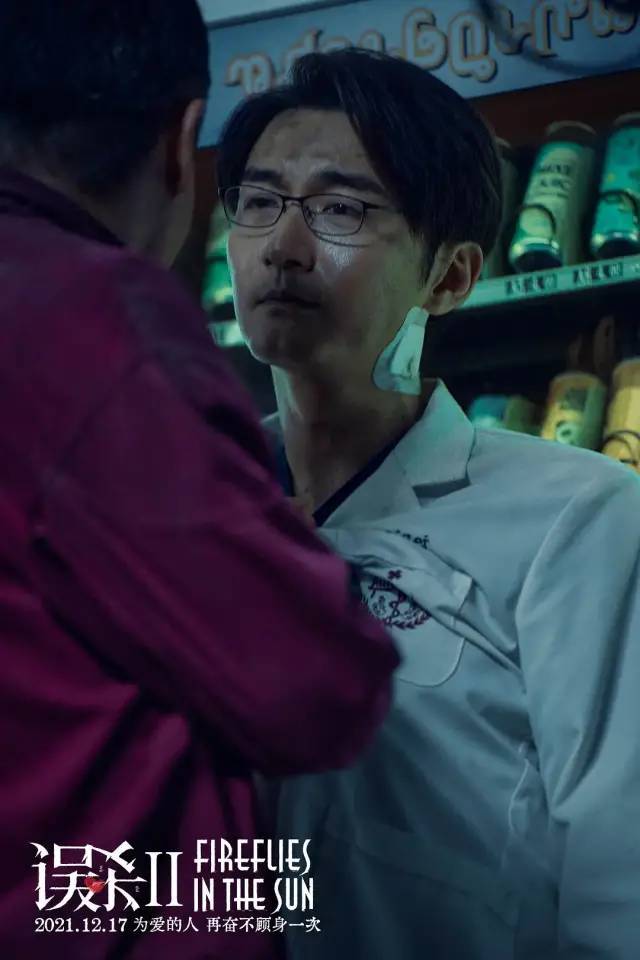

宋洋扮演的大夫达马也能够同时拥有作为精英时的冷峻,面对人间疾苦时的无奈颓废,面对强权压迫时的无能狂怒等多层次的形态。

而任达华扮演的警长张正义更是具有独特征,同时以另一个油滑的、外放的父亲形象,同内敛的林日朗形成对照。能够说,无论是对于情理、法理、道德、正义对冲的控告,还是对一些社会现象的不满,对于不幸的哀叹,对于父爱与家庭义务感的赞赏,《误杀2》所呈现出的情感层面的张力,远远大过悬疑性和戏剧性。

但精深的表演背后,不可回避的依然是故事性缺失的遗憾。好的原创剧本,尤其是悬疑一类智力密集型的剧本更是可遇而不可求,这点必须正视。所以在此基础上,翻拍是一个讨巧的表达方式,并且纵观艺术创作史,翻拍也不是“想象力匮乏”或者“一文不值”的佐证。

好比俄国文学巨匠契诃夫的剧本《樱桃园》也是众多现代戏剧的蓝本,莎士比亚、斯特林堡、易卜生的经典剧本仍然是NTL一大精品的重要起源;马丁·斯科塞斯翻拍中国的《无间道》诞生的电影《无间行者》照样斩获了第79届奥斯卡最佳导演、最佳改编剧本、最佳剪辑、最佳影片等4项大奖。能够说,人类爱看的无非就是爱恨情仇四个字,利用崭新的手段或是时代精力,让经典的蓝本焕发出新的生机,反而会产生1 1>2的效果。

所以,“翻拍”不是原罪。《误杀1》的成功证实了观众并不抵触本土化优秀、逻辑自洽并别具一格的翻拍作品。所以,提高故事的说服力、逻辑性,以“展示,而不是讲述”的思路,让观众自然而然地进入故事的情境中,才是一个好的剧本应该具有的硬实力。表演、视听,虽然也足够重要,但是遇到好的故事本身,才会又锦上添花的效果。

所以,讲了一个“新”故事的《误杀2》虽然没有到达惊艳或是震动的高度,但足矣具备一部中上游国产悬疑片应该具备的要素,甚至在表演和表达方面胜过大部分的同类作品。既然前作的阴影无法避免,那就另辟蹊径,将“痛点”转化为“卖点”。

银幕外众说纷纭,正如林日朗在“吃瓜群众”之中也有极其两极分化和复杂的评价一样,《误杀2》也必定会在复杂的口碑和讨论之中,印下一部国产悬疑IP泛化的试探脚印。