资讯分类

《误杀2》:林日朗自编自导自演的“戏中戏”,实行细节引共情

来源:网络更新:2022-01-10

看完《误杀2》的观众或许已经为电影中设置的悬念PlanB所吸引,到底planB该如何呈现,也成为了电影悬而未决的一个疑问。

在前作中,对于悬念的设置以及开放式的结尾,完善了电影不断走向高级的叙事支撑。到了《误杀2》中,之于细节的把握以及人物内心活动的复杂呈现,堪称破解电影密码重要的元素。

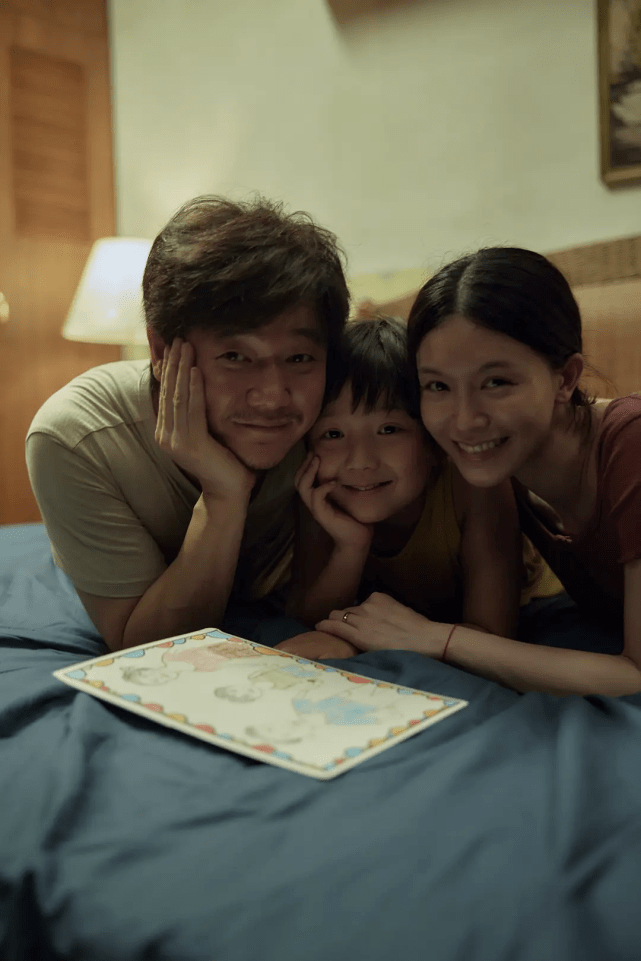

从性格来看,林日朗的复杂层次和简单层次是十分明晰的。复杂针对于成人之间的尔虞我诈,简单则对应和家人之间纯粹的爱。简单作为复杂的底色而存在,在简单关乎爱的动能的支撑下,后续一系列近乎癫狂的行为也变得能够被观众懂得。

与第一部雷同,不忘对主角职业进行调侃,看似几分嘲讽的意味下,主角编剧这一特殊身份的加持,反而为电影故事反转提供了必定的合理性解释。为何主角在后半段持续高能,长期的职业加持,赋予了他超脱原本动能的举措。

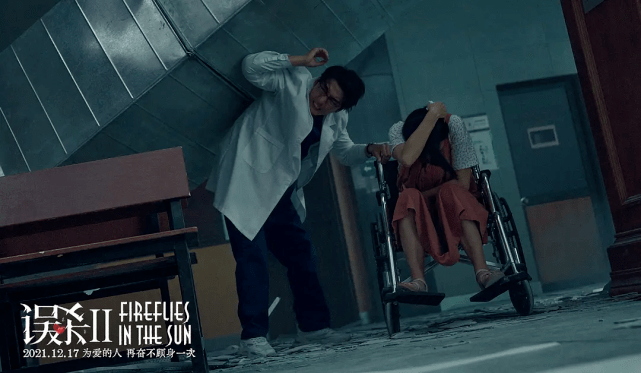

从电影开头劫持病院这一核心冲突开始,林日朗已经在电影现实中构建属于自己的“影像筹划”。在这个筹划中,他成为理所当然的主角,以病院人质生命作为威胁下,外界的警力和媒体不得已的屈从,在场的所有人必须陪着林日朗一起把所有的故事演完。

在他决定去铤而走险的那一刻,似乎已经注定了他死亡的结局;在一整套深思熟虑的背后,我们看到了主人公在爱和亲情的支撑下,以武犯禁以及宁愿牺牲等不惜命的行为。

这一切被套上了亲情的外壳之外,却变得能够懂得且在道德层面足以让观众产生共情。

诚然,主角的死亡具备了必定的悲剧意义,这一场林日朗自编自导自演的“戏中戏”是以死亡为代价,换取了家人生命的延续。如此结尾也是林日朗在设计PlanA之初已经推敲进去的。但是我们能够进一步发散思维,实施PlanB是否便意味着皆大欢乐?

在电影的细节中,一位欧美面孔的大夫给出了延续虫虫生命的两种筹划,一种是心脏置换手术、另一种则是药物缓解疼痛。

在我们集中精力去追溯“丧失的心脏”之余,是否也忽略了电影中给出的“药物治疗”?

药物治疗无疑必定程度上打消了父母救治子女的积极性。是,药物无法根治虫虫的疾病,但却能延缓虫虫的死亡时间,这也就意味着后续林日朗在采取胁迫手腕、以人质作威胁的同时,为虫虫争取存活时间的任务甚至重点在药品长进行发力。

从电影的细节中我们观察到,在虫虫发病后期,神情暗黄身体衰弱;假如直接推上手术台,反而会大大下降手术的成功率。

假如前期以药物为主,在缓解虫虫的苦楚之外,更能够必定程度上恢复虫虫的体力,且为接下来的手术治疗赐与患者必定的信念。

在药物治疗的配合之下,二者双管齐下,反而能比手术这一单一手腕来得更为保险且平安。

但其中一个细节也值得我们去推敲,尤其在虫虫的血氧浓度低于70%时,他也将会见临去世的危机。

化解危机除了药物之外,林日朗个人的能动性以及社会各方的配合也显得同样关键。到底如何进行实际操作,能够通过以下方式解决。

首先,在这个缓冲期内有新的心脏运过来,林日朗亦可继续采取胁迫的手腕,让病院为虫虫改换心脏。

此时林日朗有足够的时间去完善PlanB;此外缓冲期的延长,对手的阴谋必会随着逻辑的推动、舆论的压力一步步走向崩溃。当然这一切均建立在林日朗的“戏中戏”没有被拆穿的前提下。

其实挟持行为在电影中能够看成是一场双不对等的博弈。随着时间越拖越久,这场假挟持的马脚便会越来越多。

而杀警察阴谋、假手枪阴谋地接连露馅,林日朗的挟持行动终将被攻破。但行为的失败,并不意味着林日朗的失败。结尾处大众情绪的带动成为了破题的关键,林日朗作为爸爸赢得了所有人的尊重和同情。

可见舆论导向对于电影结局走向的重要意义。随着电影结尾真相的水落石出,李安琪的配合度也会越来越高。

在林日朗保证自我平安之下,李安琪对于真相的揭穿成为了扭转胜负的关键点。媒体结合林日朗能够再次利用媒体对虫虫的健康(虫虫健康的每况愈下更能激发大众的同情)、全方位治疗以及后续手术进行全程直播。

而更多医疗力量的介入,足以把救治的层级扩展到全部城市甚至全国,这样一来政府的强压以及市长不公平的操作,也会在透明的舆论机制下不攻自破。

最后,即便最终林日朗行动失败被抓,但至于患者性命和生存状况的关注,并未就此结束,发动全国力量去寻找一颗合适的心脏来进行手术,或许其效力反而比第一次运送和抵达的效力更高。

而虫虫和林日朗的动向足以被时刻暴露在日光下之后,不只林日朗不会死,虫虫也能够获救,而试图掉包换取心脏的反派市长也必将受到法律的严惩。